Belastungen, Essstörung, Umbrüche, wunderbare neue Musik, Schulabschluss, Schottland...

Kurz vor Weihnachten 1960 zogen wir aus dem alten Dorf in unser neu gebautes, noch nicht ganz fertiges Siedlerhaus in der Bunsenstraße. Den Umzug erledigte unser Nachbar Rohmer-Paulus mit Traktor und Leiterwagen. Dabei waren nur zwei Fahrten notwendig, weil fast alles an Mobiliar neu bestellt wurde.

Großvater und Großmutter zogen aus ihrer bisherigen Firmenwohnung in Erlangen mit ins Haus und wohnten im Obergeschoss.

Unser schönes neues Domizil bot uns den lang vermissten Komfort eines Badezimmers und einer separaten Innentoilette mit Wasserspülung. Im Vergleich mit unseren vorherigen Wohnverhältnissen erschien uns alles sehr modern und fortschrittlich. Dabei war das Haus aber noch nicht mit einer Zentralheizung ausgestattet.

Stattdessen war eine Kachelofen-Etagenheizung eingebaut, die mit Holz und Kohle befeuert werden musste und jeweils nur zwei Räume im Erd- und Obergeschoss erwärmte. Das Badezimmer hatte der Architekt ganz nach den damals gültigen Flächennormen des sozialen Wohnungsbaus geplant, so dass die Bezeichnung "Zimmerchen" treffender gewesen wäre. Die Länge der Badewanne bestimmte die Raumlänge. In der Tiefe gab es neben der Wanne lediglich noch ein Waschbecken und den üblichen Badezimmerofen. Die Grundfläche insgesamt betrug gerade mal 3,10 Quadratmeter. Das Warmwasser zum Baden musste im säulenartigen weißen Kesselaufsatz durch das Verbrennen von Holz und Kohle im schwarzen Ofenuntersatzes erhitzt werden. Gebadet wurde nur am Samstag. Unter der Woche wusch man Körper und Haare am Waschbecken, wobei das Wasser durch einen Durchlauferhitzer erwärmt wurde. Eine Duscheinrichtung an der Badewanne war nicht vorhanden.

Als größten Luxus empfand ich den Parkettboden im Wohnzimmer. Alle übrigen Zimmer hatten nur Dielenböden. Außerdem gab es neue Möbel im skandinavischen Stil mit schrägen, spitz zulaufenden Beinen, Tischchen mit Mosaikplatten und Tütenlampen. Im Esszimmer befand sich die Feuertür für die Kachelofenheizung. Der Kaminzug daneben in der Zimmerecke wurde mit einer Klinkertapete passend aufgewertet. Mein Vater kaufte sich einen Plattenspieler und hörte klassische Musik. Einen Fernseher hatten wir anfangs noch nicht. Einige Jahre später gab es dann aber doch ein Schwarzweiß-Gerät. Meine Mutter war Sammelbestellerin für das Versandhaus Baur in Burgkunstadt geworden und hatte deshalb sowohl den Marktüberblick als auch günstige Einkaufsbedingungen.

An der Südseite des Hauses befand sich eine Nische mit Doppel-Glastür und angrenzender Terrasse. Die Sträucher- und Blumenbepflanzung legte meine Mutter so an, dass man sich von Frühling bis Herbst immer über eine bunte Blütenpracht freuen konnte. Auf dem Grundstück von insgesamt rund 1000 Quadratmetern wurden Kirsch- und Apfelbäume gepflanzt. Dazwischen gesetzt waren Beerensträucher und in einer Ecke entstanden Gemüsebeete mit Kartoffeln, Bohnen und Tomaten. Die Großeltern wollten wieder einen Hühnerstall haben und bekamen ihn als Anbau hinten an der Garage. In der angrenzenden Umzäunung hielt meine Großmutter eine kleine Hühnerschar.

Meine Eltern hatten nie einen Führerschein und ein Auto erworben. Und das änderte sich auch nicht, nachdem eine Garage vorhanden war. Wahrscheinlich, weil sie kein Geld dafür erübrigen konnten und sie sich wegen der Hypotheken-Rückzahlung für das Haus nicht zusätzlich verschulden wollten. Das Auto für die Garage bekam später dann ich, als ich 19 geworden war und meine Führerscheinprüfung bei der Bundeswehr abgelegt hatte. Dabei handelte es sich um einen VW-Käfer, Baujahr 1958, die Modellversion mit dem kleinen, aber nicht mehr geteilten Heckfenster.

In den ersten Jahren hatte ich kein eigenes Zimmer. Ich schlief auf der ausklappbaren Couch im Wohnzimmer der Großeltern im ersten Stock. Später wurde ein Kellerraum neben dem Kohlenkeller und der Waschküche zum Jugendzimmer ausgebaut. Ich fand, dass die Schottenkaro-Tapeten an den Wänden internationalen Flair ausstrahlten und dass ich besonders stolz auf mein Zimmer sein konnte.

Auf einigen Fotos aus dem Frühjahr 1961 ist zu sehen, dass die Außenanlagen am Haus noch nicht vorhanden sind. Die Garage steht erst im Rohbau, der Garten ist noch unangelegt, es gibt noch keinen Zaun. Damals war die Cousine meines Vaters, Lotte, mit ihrem jüngeren Sohn Jürgen zu Besuch. Meine Schwester Ingrid war damals knapp über zwei Jahre alt.

Nur wenig später im Frühsommer kam ich völlig unerwartet in den Genuss eines Tages-Ausflugs als Beifahrer in einem VW-Käfer mit schickem offenen Rollverdeck.

Das Auto gehörte Alois Schaffer, dem Mann, der die Nichte meiner Großmutter, Irmgard Steiner, geheiratet hatte. Auch die Schaffers hatten zwei Kinder: die ältere Brigitte und den jüngeren Rainer. Alois stammte aus dem Sudetenland und war 1946 vertrieben worden. Er arbeitete als Elektro-Ingenieur bei Siemens, ein Bruder von ihm lebte in Pfaffenhofen an der Ilm. Irmgard und Alois hatten meine Großeltern schon besucht, als die noch in der Firmenwohnung in der Nägelsbachstraße in Erlangen wohnten. Nicht zuletzt, weil Alois neben dem Siemens-Physiker Ortenburger Stamm-Schachpartner meines Großvaters war.

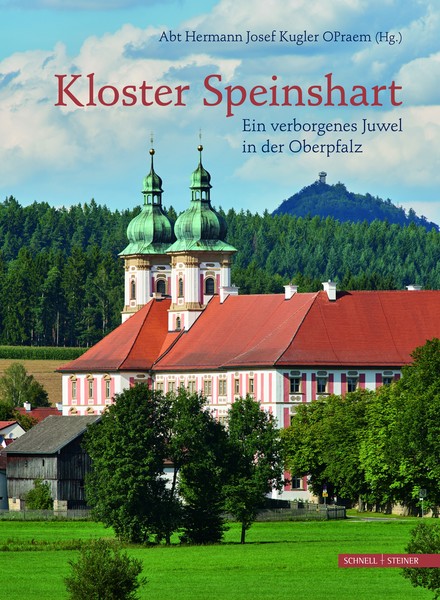

Ich erinnere mich nicht mehr an die genaue Fahrtroute unseres Ausflugs und auch nicht mehr an den Endpunkt. Ich weiß nur, dass wir an den Rußweihern bei Eschenbach am Rand des Truppenübungsplatzes Grafenwöhr waren und auch das Kloster Speinshart besichtigten, hinter dem die markante Kuppe des erloschenen Vulkans „Rauher Kulm“ zu sehen war. Irgendwie meine ich auch, dass Alois sogar bis zum Kloster Waldsassen in den Oberpfälzer Wald fahren wollte und dass sein Sohn Rainer mit dabei war. Jedenfalls ist mir der Auto-Ausflug wegen seiner Länge, einiger Sehenswürdigkeiten und der neuen, faszinierenden Landschaft entlang der Strecke bis heute unvergesslich geblieben.

Nur etwa 50 Meter Meter von unserem Haus entfernt, begann jenseits der Bunsenstraße ein großer noch unbebauter Wiesenhang, der sich bis hinauf zum angrenzenden Föhrenwald erstreckte. Für uns Jungs, die entlang der Bunsenstraße wohnten, konnte es gar keinen besseren Fußball-Bolzplatz geben. Dass wir dabei immer wieder „den Berg hinauf“ spielen mussten, störte uns überhaupt nicht.

Zu dieser Zeit lernte ich auch meinen ein Jahr jüngeren Freund Rainer Schwarz kennen, der mit seinen Eltern in einem der neu gebauten Wohnblocks auf der Westseite am oberen Ende der Bunsenstraße lebte. Sein Vater arbeitete als Betriebsmaler bei der Firma Frieseke und Höpfner in Bruck und seine Mutter kümmerte sich um Haushalt und Küche des Arzt-Witwers Dr. Ochs mit seiner Tochter Inge in Erlangen. Rainer gehört bis heute zu meinen Freunden. Und weil wir uns schon 1961 trafen, ist er sogar mein ältester Freund. Rainer ging damals in die Pestalozzischule in Erlangen und später zum Humanistischen Gymnasium „Fridericianum“. Wir trafen uns nicht nur zum Fußballspielen, sondern besuchten uns auch gegenseitig zu Hause, weil wir beide Briefmarken und Münzen sammelten.

In der Röntgenstraße in der Werksiedlung nur wenige hundert Meter entfernt gab es die private Leibücherei Grätz mit Schreibwaren- und Zeitschriftenladen. Zu Fasching bekam ich dort auch eine komplette Cowboy-Ausstattung mit Hut, Weste, Waffengürtel mit aufgenähten Patronenschlaufen und Holster zum Anbinden an den Oberschenkel. Und dazu natürlich die Hauptsache: den passenden Zündplättchen-Revolver. Gelegentlich kaufte ich mir bei Grätz von meinem Taschengeld Western- oder Krimihefte aus dem Pabel- und Moewig-Verlag. Besonders beliebt war die Reihe „G Man Jerry Cotton“. Lesestoff konnte man sich aber auch aus dem Bücherbus der Erlanger Stadtbibliothek ausleihen, der wöchentlich nur einige hundert Meter entfernt parkte.

Angeregt durch die Westerngeschichten begann ich selbst auch zu schreiben und schuf eine erste Kurzgeschichte. Von der ist mir nur in Erinnerung geblieben, dass die Hauptfigur ein Sheriff gewesen war. Leider habe ich das Zeitdokument im reiferen Alter gedankenlos entsorgt. Diese Story und dazu zwei weitere Kommentare zu Geschehnissen in späteren Jahren waren in einem A5-Ringbuch mit Kunststoff-Umschlag abgeheftet. Darauf hatte ich in den 60er Jahren eine "Selbstbildnis-Vision" gezeichnet: einen erwachsenen Mann mit Spitzbart und Brille. Und der sah mir als 60-Jährigem sogar überraschend ähnlich.

Bei der Gaststätte „Brucker Bräustübla“ oder „dem Adler“ (Name der Pächterfamilie) handelte es sich um eine weitere Institution in unserer Nähe. Wir gingen dorthin nie zum Essen, denn das war damals allgemein nicht üblich und höchstens ganz reichen Leuten vorbehalten. Aber zu Weihnachten gab es dort geschlachtete Karpfen, die man holen und zu Hause zubereiten konnte. Mein Vater kannte den Weihnachtskarpfen schon aus seiner Kindheit in Marktredwitz und nützte dieses Angebot fast jedes Jahr.

Heute befindet sich im Haus des ehemaligen „Bräustübla“ das italienische Restaurant „Pane e Vino“.

In den ersten Jahren nach unserem Hausbezug bekamen wir Besuch aus den USA. Bei dem Besucher handelte es sich um Fred Thiele, den Mann der Schwester Lisette meines Großvaters. Die 1896 geborenen Lisette war 1930 in die USA ausgewandert und hatte 1932 den deutschstämmigen Fred geheiratet. Wie ich ebenfalls erst später aus frei verfügbaren US-Unterlagen im Internet herausfand, war sie schon im Dezember 1953 am Wohnort der beiden gestorben: in Bellwood, Cook County in Illinois, ganz in der Nähe von Chikago. Aus der Zeit mit den Großeltern im neuen Haus kann ich mich an die immer mal wieder eintreffenden hellblauen Luftpost-Briefkuverts aus dünnem Papier mit rot-blauen Rauten entlang der Ränder erinnern. Von Gesprächen über meine Großtante oder ihren Mann ist aber nichts hängengeblieben. Dieser Fred Thiele besuchte uns jedenfalls im Rahmen einer Reise zu seinen engeren Verwandten in Deutschland. Den Unterlagen zufolge ist er 1970 gestorben.

Mein Onkel Werner Schnepf, der Bruder meiner Mutter, gerade mal acht Jahre älter als ich, wanderte Ende der 1950er Jahre nach Australien aus. Wie wir einige Jahre später erfuhren, hatte er dort wohl nicht in seinem Beruf als Sanitärinstallateur gearbeitet, sondern war unter anderem Schlangenfänger gewesen. Nach einigen Jahren in Australien fuhr er als Maschinist auf Trampdampfern einer norwegischen Reederei um die Welt. Bei seinem ersten Besuch in der alten Heimat brachte er jede Menge Münzen aus unterschiedlichsten Ländern und einen kleinen ausgestopften Kaiman mit.

März/April 1962 war ich drei Wochen mit einer Kindergruppe zu einem Erholungsaufenthalt im Kinderheim Stadlerlehen auf dem Untersalzberg oberhalb von Berchtesgaden. Dabei handelte es sich um eine soziale Leistung der Siemens-Reiniger-Werke, wo meine Mutter arbeitete, für Kinder von Werksangehörigen.

Wie es mir dort ergangen ist, habe ich in der Episode „Die große Knappenprüfung“ zusammengestellt

Weil ich wegen der von einer Lehrerin angeführten Rechenschwäche nicht aufs Gymnasium gekommen war, andererseits aber meine sonst sehr guten Noten doch für den Besuch einer weiterführenden Schule sprachen, begann im Herbst 1961 ein zweijähriger Doppel-Unterricht. Einerseits besuchte ich weiterhin die Volksschule in Bruck – und daneben musste ich dreimal wöchentlich zum Unterricht im neu eingerichteten „Aufbauzug der Erlanger Volksschulen“ zentral einer anderen Schule in Erlangen. In der Stadt gab es damals noch keine Real- oder Mittelschule. Also hatte man sich einfach diese Doppelbelastung für die Schüler ausgedacht. In den ersten beiden Jahren hatten wir zweimal wochentags an Nachmittagen und zusätzlich samstags am Vormittag Unterricht. Im ersten Jahr an der Loschgeschule in der Nähe des Erlanger Universitäts-Klinikviertels und im zweiten Jahr an der Poeschkeschule in der Sebaldussiedlung im Stadtsüden. Zur Loschgeschule fuhren wir mit dem Bus und zur näher gelegenen Poeschkeschule meist mit dem Fahrrad.

In den folgenden zwei Schuljahren erhielten wir regulären Vollzeitunterricht an der Adalbert-Stifter-Schule in Erlangen-Sieglitzhof.

Etwa im Alter von 13 oder 14, ich schlief noch auf dem Sofa im Wohnzimmer meiner Großeltern, erwachte ich eines Nachts: Unten bei meinem Penis spürte ich etwas Unangenehmes, Feuchtes, Klebriges in der Schlafanzughose!!! Wie war das denn vor sich gegangen? Ich war total verunsichert, schämte mich wegen dieser „Sauerei“ und schlich mich schnell aufs Klo, um das Zeug so gut es ging zu entfernen. Von der Pubertät und spontanen Samenergüssen hatte ich noch nie etwas erfahren. In der Pädagogik kam die pubertäre Entwicklungsphase überhaupt nicht vor. Und Sexualaufklärung war damals noch völlig unbekannt. Weder bei meinen Eltern noch in der Schule. Die Eltern oder irgendwelche andere Erwachsene bekam man auch nie nackt zu sehen. Das Thema galt als heikel und war tabu.

Umso radikaler, schockierender und aufreizender empfand die Masse der verkrampften Deutschen dann die ab 1962 aus Großbritannien herüberschwappende Minirockmode, die Verbreitung der Antibaby-Pille und die in der Folge bis in die 1970er Jahre öffentlich betriebene Sexualaufklärung über Kinofilme und Magazine.

Im schneereichen, eisig-kalten und lang anhaltenden Winter 1962/63 bekam ich beim Fahrradfahren zur Schule starke Erfrierungen an den Ohren und Zehen. Ich hatte keine Mütze auf, und auch die damaligen Schuhe waren wohl nicht wirklich wintertauglich. Alles begann mit Brennen und Schmerzen, an den Zehengelenken entstanden dicke rote Beulen, die Ohren verfärbten sich dunkelrot und schwollen auf das dreifache Volumen an. Vom Arzt gab es eine Salbe und den Ratschlag, ein Kopftuch zu tragen.

So kam ich dann am nächsten Tag in die Schule, wo der Oberhänsler Peter St. der Klasse prompt und unüberhörbar mitteilte, dass der "Klässi" nun als "Oma" angekommen war. Da bekam ich gleich die volle Aufmerksamkeit von allen - und großes Gelächter bewies wieder einmal, das der für den Spott nicht zu sorgen braucht, der sowieso schon den Schaden hat... Wenige Tage später waren meine ohnehin etwas großen und abstehenden Ohren Gottseidank wieder abgeschwollen. Die Frostbeulen an den Zehen aber blieben mir erhalten. Im Winter 1969/70 bei der Bundeswehr kamen sogar noch einige dazu.

Für die breite Bevölkerung war damals gegen Nässe, Kälte und Frost kombiniert schützende Winterbekleidung ebenso wenig

verfügbar wie klimaregulierende Funktionstextilien für den Sommer.

Zeitgeschichtliche Ereignisse, Bedrohungen und Umbrüche Anfang der 1960er Jahre:

1960 wird die Stadt Agadir in Morokko von einem verheerenden Erdbeben heimgesucht: man zählte etwa 15 000 Tote, die Stadt

ist komplett zerstört.

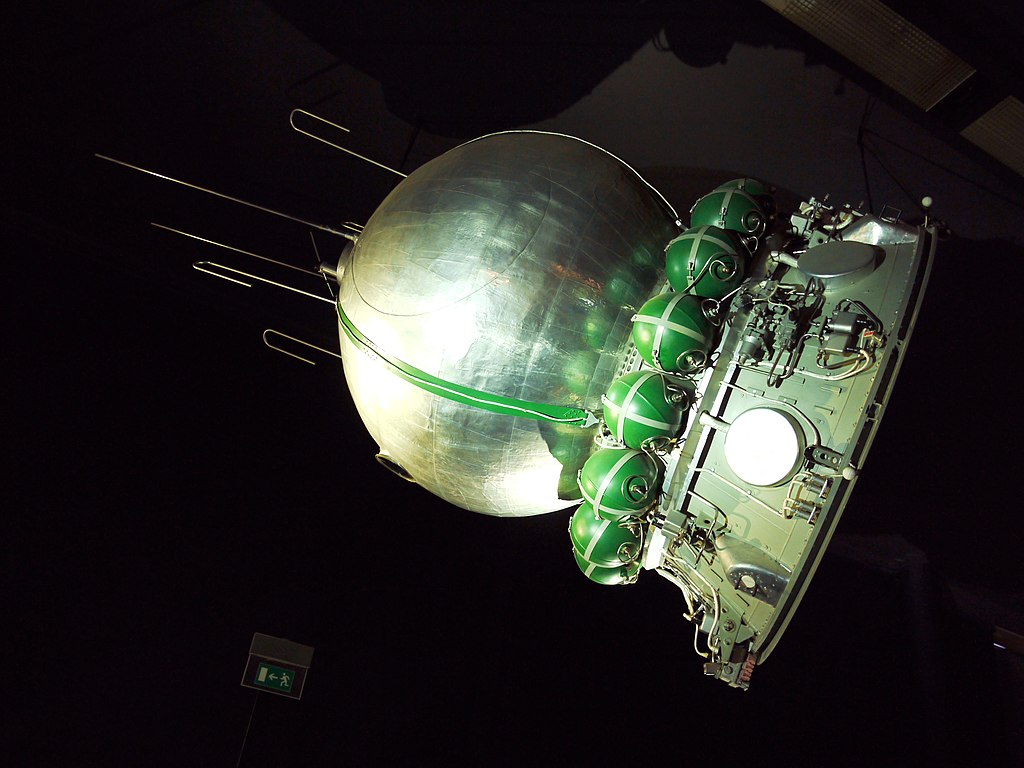

Im April 1961 unternehmen die Sowjets den ersten Raumflug mit Kosmonaut Juri Gagarin. 1957 brachten sie den ersten Satelliten „Sputnik“ in eine Erdumlaufbahn. Der Raumflug von Menschen wird mit Tieren wie der Hündin Laika vorbereitet.

Im August 1961 baut die DDR eine Mauer in Berlin und danach auch Grenzbefestigungen durch Deutschland. Die Grenze wird bald als "Eiserner Vorhang" bezeichnet, an dem sich der Ostblock und die Freie Welt bis an die Zähne bewaffnet gegenüberstehen. In ihrem Ringen um Einfluss in der Welt kommt es immer wieder zu Auseinandersetzungen und zum atomaren Wettrüsten: dem Kalten Krieg.

1961 scheitert die von den USA unterstützte Invasion in der Schweinebucht auf Kuba, die das Ziel hatte, das 1959 etablierte kommunistische Regime unter Fidel Castro durch Militärgewalt wieder abzusetzen.

Kuba-Krise 1962: Die Sowjetunion antwortet auf die Stationierung amerikanischer Raketen in der Türkei durch Truppenverlegung von 40 000 Mann und Stationierung von Mittelstreckenraketen auf Kuba. In einem Zeitraum von etwa 14 Tagen im Oktober 1962 können UdSSR und USA den Ausbruch eines Dritten Weltkriegs mit dem Einsatz atomarer Waffen in der Karibik gerade noch verhindern...

Das grundlegende Raketen-Know-how für die schnelle Entwicklung der zivilen Raumfahrt und ebenso für militärische Einsätze sicherten sich Amerikaner und Russen dadurch, dass sie völlig ohne Moral deutsche Fachwissenschaftler anwarben, die vorher in der Heeresversuchsanstalt Peenemünde Hitlers Massenvernichtungswaffen V1 und V2 entwickelt hatten.

Im Februar 1962 führt eine Sturmflut in der Nordsee zum Bruch von Deichen an der Elbe, so dass Teile Hamburgs überschwemmt werden und rund 350 Menschen sterben. Der damalige Innensenator Helmut Schmidt bewährt sich dabei als Katastrophenmanager und empfiehlt sich so für seine weitere politische Karriere auf Bundesebene bis zur Kanzlerschaft.

In den 60ern entlassen Belgien, Portugal, Frankreich und Großbritannien ehemaligen Kolonien in die

Unabhängigkeit. Daraus ergeben sich bald neue Konflikte und Bürgerkriege, an denen wiederum europäische und deutsche Söldner beteiligt sind. Im ehemaligen belgischen Kongo wird im Juni

1960 Patrice Lumumba erster Ministerpräsident des neuen unabhängigen Staats, aber im Jahr 1961 schon ermordet.

Nach dem Algerienkrieg der Franzosen von 1954 bis 1962 führen Ben Bella und Boumedienne das Land in einen arabischen

Sozialimus nach dem Vorbild Ägyptens unter Gamal Abdel Nasser. 1963 gründet sich in Syrien und im Irak die "Sozialistische Partei der arabischen Wiedergeburt" (Baath). In der Folge

entstehen bis Ende der 1960er Jahre im Libanon, im Sudan und in Libyen sozialistische Partein und Staatsformen.

Für die Sowjetunion ergibt sich daraus eine neue Einflußsphäre in Afrika und im Nahen Osten, die sich vor allem auf Militärberater und Waffenlieferungen gründet. Für die Vereinigten Staaten, die Nato und die westlichen Demokratien entstehen große weltpolitische Herausforderungen und ein differenziertes Eskalationsbild des Kalten Kriegs.

Ab 1964 entwickelt sich der Vietnamkrieg aus einem von der US-Regierung unter Lyndon B. Johnson erfundenen Angriff nordvietnamesischer Schnellboote auf amerikanische Kriegsschiffe im Golf von Tonkin. Das Land war nach dem Sieg chinesischer Interventionstruppen im Koreakrieg gegen die USA 1953 und nach der Niederlage der Franzosen im Indochinakrieg bei Dien Bien Phu 1954 am 17. Breitengrad geteilt worden.

Die USA etablierten Ngo Dinh Diem im Süden gegen den kommunistischen Norden und dessen Führer Ho Chi Minh. 1964 wurde die Zahl der sogenannten Militärberater im Süden auf 16000 erhöht.

Die kommunistische "Volksrepublik China" unter Moa Tse Tung entstand erst 1949, nachdem die Kuomintang unter Maos Konkurrent Chiang Kai-shek auf die Insel Taiwan (damals noch "Formosa" genannt) geflohen waren und die "Republik China" ausgerufen hatten. Maos sogenannte Entwicklungprogramme führen das bitterarme und überwiegend kleinbäuerlich-landwirtschaftlich strukturierte Riesenreich immer tiefer ins Elend. Abermillionen Menschen verhungern, werden verfolgt und getötet. Trauriger Höhepunkt: die "Kulturrevolution" von 1966. Außenpolitisch war China damals allenfalls eine Regionalmacht.

Wegen fehlender Arbeitskräfte und eines starken Wirtschaftswachstums werben Deutsche Regierung und Wirtschaft sogenannte Gastarbeiter in Spanien, Portugal, Italien, Griechenland und der Türkei an und verteilen sie im Land. Man geht davon aus, dass diese Menschen, vorwiegend Männer, das Land wieder verlassen, wenn das Arbeitsangebot zurückgeht. Diese Rechnung geht nur teilweise auf. Viele holen Ihre Familien nach. Damals wird die 45-Stunden-Arbeitswoche eingeführt.

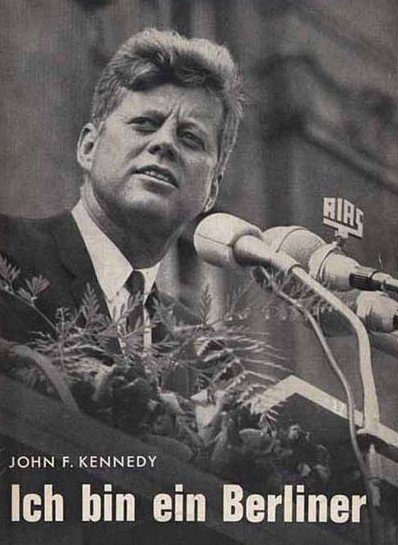

Im Sommer 1963 besucht US-Präsident John F. Kennedy Berlin und sagt in einer Rede vor der Mauer in deutscher Sprache: „Ich bin ein Berliner“. Im Herbst dieses Jahres wird er während einer Fahrt im offenen Auto durch Houston erschossen.

Seit den Nürnberger Prozessen 1945/46 sind keine weiteren NS-Täter mehr abgeurteilt worden. In Israel beginnt 1961 der Prozess gegen Adolf Eichmann, den Hauptorganisator der Ermordung von sechs Millionen Juden in Europa. Die Hinrichtung folgt 1962. Ein Team des Israelischen Auslandsgeheimdienstes Mossad hatte Eichmann in Argentinien entdeckt und entführt.

In Deutschland kommt es von 1963 bis 1965 zum Prozess gegen Vollstrecker des Vernichtungslagers Auschwitz. Der Auschwitz-Prozess in Frankfurt geht auf die Initiative des jüdischen Generalstaatsanwalts Fritz Bauer zurück. Bauer muss sich gegen starken Widerstand durchsetzen und geht daran zugrunde. Eine Mehrheit in der Bevölkerung will mit der Nazi-Vergangenheit nichts mehr zu tun haben und verdrängt eigene Schuld. Die sogenannten Wiedergutmachungszahlungen werden sehr kritisch gesehen. Seit den 1950er Jahren sind ehemalige gewissenlose Nazirichter und einstige Schreibtischtäter als hohe Staats- und Verwaltungsbeamte wieder in Amt und Würden. Der Auschwitz-Prozess hat fast Alibi-Charakter. Er dient dazu, die Verfolgung weiterer Täter gar nicht erst zu beginnen.

All das bekamen wir über die Nachrichtensendungen im Radio und im Fernsehen mit. Uns Kinder und Jugendliche hat aber

eigentlich nur die Ermordung Präsident Kenndys wirklich tiefer bewegt und getroffen.

Im Fersehen liefen damals lippen-synchron übersetzte amerikanische Krimi- und Western-Serien wie 77 Sunset Strip und Bonanza. Bei uns besonders beliebt war eine Serie über den Berufsalltag zweier US-Polizisten, die in ihrem Streifenwagen in New York unterwegs waren. "Zwei Cops in New York": ein langer Dünner und ein kleinerer Dicklicher, der häufig "AchdumeinliebermeinVater" zu sagen pflegte.

Mein Schulweg nach Bruck zur Sandbergschule führte entlang des alten Kanals, dessen Trasse damals gerade zum Frankenschnellweg umgebaut wurde. Dabei zeigte sich immer wieder mal ausgebaggerter Kriegsschrott.

Zu dieser Zeit hatte ich ein kleines japanisches Transistor-Taschenradio bekommen - und das war immer mit dabei. Die verfügbaren Wellenbereiche waren schnell nach lohnenden Musiksendern abgesucht. Radio Luxemburg mit seinem DJ Frank Elstner hatte bei uns meist einen sehr schlechten Empfang. Noch schlechter war es mit dem ab 1964 auf Mittelwelle außerhalb der Drei-Meilen-Zone vor der englischen Küste auf einem Schiff sendenden "Radio Caroline". Dagegen kamen die nahe liegenden amerikanischen Soldatensender AFN Nürnberg und München auf UKW natürlich sehr viel besser herein. Also hörte ich meistens AFN Nuremberg. Dort kam alles, was in den USA gern gehört wurde: von Folk und Country and Western plus Gospels und Spirituals bis Calypso, Rock und Pop. Es gab aber auch regelmäßig eine Spezialsendung mit Volksmusik für deutschstämmige US-Bürger. Die hieß "Sing along with Mitch", und darin spielte das Orchester Mitch Miller Titel wie z.B. "Oh du schöne Schnitzelbank". In der Vorweihnachtszeit hörte ich auf AFN zum ersten Mal das Lied „Little Drummer Boy", das mich emotional sehr ansprach und zum Ohrwurm wurde: ein armer Hirtenjunge kann dem neugeborenen Christuskind nur sein Spiel auf der Trommel zum Geschenk machen - und bekommt als Dank dafür ein strahlendes Lachen...

Gerade Anfang der 60er begann eine Hoch-Zeit populärer englischsprachiger Musik mit einer Vielzahl von Stilformen und dem Durchbruch von Rock'n Roll, Beat und Pop. Aus Amerika kamen außerdem neue sogenannte Protestsongs und die Lieder der Bürgerrechtsbewegung mit Interpreten wie Bob Dylon, Joan Baez und Pete Seeger. Der 1919 geborene Banjo-Spieler und Gewerkschafts-Unterstützer Pete Seeger hatte z.B. schon 1955 den Antikriegssong "Where have all the flowers gone?" komponiert. Dieses Lied wurde später auch von der Folkband "Peter, Paul and Mary, dem "Kingston Trio" und 1962 von Marlene Dietrich mit dem deutschen Text "Sag mir wo die Blumen sind" interpretiert. Weitere, weltweit berühmte Lieder, die Seeger komponierte oder vortrug, waren "If I had a hammer, We shall overcome, Kumbaya, Guantanamera, Down by the riverside, Michael row the boat ashore, We shall not be moved.

Von der Öffentlichkeit in Deutschland zunächst unbemerkt, hatte sich in England eine Band gegründet, die teils US-Songs neu interpretierte, aber auch völlig neuartige Musikstücke komponierte, die von der Jugend bald als Ausdruck einer eigenen Gefühlswelt und des Zeitgeists angesehen und heiß geliebt werden sollten: die Beatles. Dabei hatte die Band bereits von August bis November 1960 über 100 Auftritte in Hamburg absolviert. 1962 spielten sie im April, im Mai und im Dezember im Star Club Hamburg.

Hier einige Songbeispiele der Beatles aus den Jahren 1962/63: Roll over Beethoven, Hippy, hippy Shake, Dizzy Miss Lizzy, Please Mr. Postman, Words of Love; From me to you, I saw her standing there, All my loving, She loves you, I want to hold your hand, Twist and shout.

Gelegentlich unternahm ich mit einer kleinen Gruppe anderer Jungs Forschungs-Streifzüge in das Wald- und Sumpfgebiet der Tennenloher Lache und bis zum Panzer-Schießplatz der US Army jenseits der B2. Dabei waren einige von uns mit ausgemusterter Militärausrüstung der US-Army kostümiert. Damals konnte man erstmals über den Versandhandel US-Zelte, -Essgeschirr, -Trinkflaschen und beispielsweise auch Stahlhelme und Munitionsgurte erwerben. Dieselbe Firma aus Hildesheim bot aber auch deutsche Pfadfindermesser an. In der Lache faszinierten uns vor allem die Sumpftümpel mit ihrem schwarzen Wasser und den aufsteigenden Gasblasen. Am Rand des Schießplatzes trafen wir hin und wieder Soldaten, die dort gerade Pause machten und uns etwas von ihren Verpflegungsrationen abgaben. Westlich und parallel zur Bundesstraße gab und gibt es einen schnurgeraden breiteren Weg mit einem eigentümlich roten Belag, ähnlich wie auf einem Tennisplatz. Sein Name "Franzosenweg" soll daher kommen, dass er in der Zeit des Ersten Weltkriegs von gefangenen französischen Soldaten angelegt wurde.

In der hier behandelten Zeit der frühen 60er Jahre hat es allerdings auch Kämpfe mit Jungen aus der Nachbarschaft gegeben. Warum es dazu kam, weiß ich heute nicht mehr. Umso präsenter sind mir die Tatsachen, dass ich einen Holzspeer an der lnnenseite des linken Oberarms stecken hatte - und dass ich einen der Gegner mit einem Steinwurf auf die Kniescheibe kampfunfähig machte. Seltsamerweise brachte mir das kein Siegergefühl ein, sondern nur ein schlechtes Gewissen - und die Angst, dass ich den anderen ernsthaft verletzt haben könnte...

Zur schulischen Doppelbelastung kamen ab 1962 die kirchlichen Drillstunden der Präparanden- und Konfirmanden-Unterrichte mit der obligatorischen Besuchspflicht der Sonntagsgottesdienste, wo man in den ersten Bankreihen sitzen musste und von den erwachsenen Anwesenden kritisch beäugt wurde. Durch Einträge in einen Ausweis mussten die Gottesdienstbesuche nachgewiesen werden. Damit begann auch ein sinnloses Auswendiglernen und Abfragen von kirchlichem Wissen: die Namen sämtlicher Propheten, ellenlange Katechismustexte in weltfremd-altertümlichem Deutsch, die Leier verschiedener Glaubensbekenntnisse. Der Gemeindepfarrer zu dieser Zeit war auch unser Religionlehrer. Eine große, wuchtige Person mit meist rot angelaufenem Kopf und einer feuchten Aussprache - noch dazu ehemaliger Militärgeistlicher der Wehrmacht während des Zweiten Weltkriegs, der den Rußlandfeldzug mitgemacht hatte. Und zu allem Überfluss gab es dann auch noch die Konfirmandenprüfung, die vor der versammelter Kirchengemeinde stattfand. So kam es, dass mir der evangelische Glaube und die einstige Frömmigkeit aus Kindergottesdiensttagen richtig verleidet wurden. Nicht zuletzt waren es die langatmigen Gottesdienste mit einer leierartig-ritualisierten Liturgie und Kirchenliedern aus dem späten Mittelalter, die ich als Jugendlicher richtig abschreckend und völlig umodern empfand. Der Protestantismus des Revoluzzers Martin Luther aus dem Jahr 1517 war nach meiner Einschätzung schon lange wieder reformbedürftig...

In besonders lebhafter Erinnerung sind mir die Sonntags-Spaziergänge mit meinem Großvater durch den Wald nach Tennenlohe, wo wir in der Schloßwirtschaft zum Frühschoppen einkehrten. Dort bekam ich ganz selbstverständlich wie der Opa "a Seidla Bier". Einereits wurde mir davon doch etwas schwummrig, andererseits stellte sich eine gewisse Leichtigkeit und Heiterkeit ein, was die Harmonie unserer gemeinsamen Unternehmungen nur noch verstärkte. Eines Tages erzählte mir mein Großvater, dass er kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs eine Gruppe von Volkssturm-Männern zum Ausheben von Schützengräben an den Waldrand bei Tennenlohe bringen musste. Nachdem sie eine Zeit gegraben hatten, kam ein Melder mit der Nachricht, dass amerikanische Truppen auf Tennenlohe vorrückten. Da habe er sie nach Hause geschickt und dort im Wald auch gleich seine Pistole vergraben... Nach dieser Waffe haben wir auf unserem Sonntags-Frühschoppenweg mehrmals vergeblich gesucht. Offenbar hatte Opa doch keine exakte Erinnerung an die Vergrabestelle mehr.

Die Ortsverbindungsstraße von Bruck nach Tennenlohe durch den Wald war damals übrigens noch eine Schotterpiste. Das galt für

die meisten Straßen. Erst in den 1970ern erhielten nach und nach die Nebenstraßen Asphaltdecken.

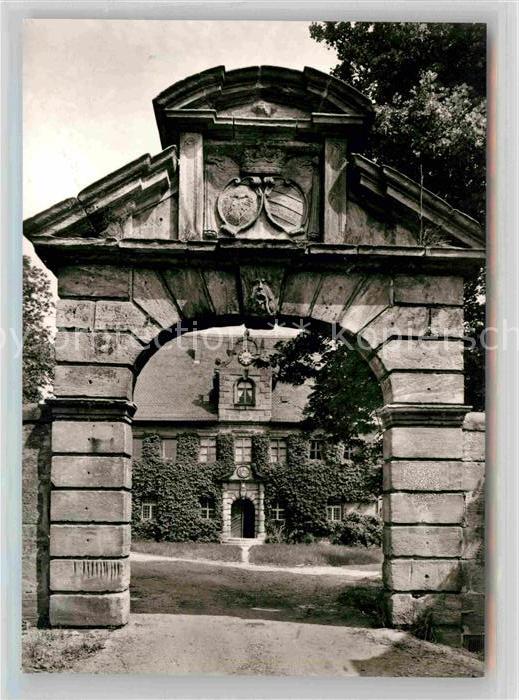

Zweimal machten wir auch einen längeren Ausflug nach Rathsberg. Erst ging es mit dem Bus nach Erlangen und dann weiter zu Fuß durch die Stadt, über die Schwabach und dann den Hang des Burgberg hinauf entlang der Rodelbahnstrecke. Oben angekommen, war es nur noch ein kurzer Weg zur repräsentativen barocken Schloßanlage mit der hohen Tormauer. Damals stand das Tor weit offen, und im Hof gab es einen Biergarten. In Nebengebäuden oder Sälen der Wirtshäuser in Rathsberg und genauso in Bubenreuth auf der anderen Seite des Burg-/Rathsbergs hatten sich seit dem 19. Jahrhundert Studentencorps aus Erlangen eingenistet. Dort gab es Verbindungslokale für die diversen Trinkrituale oder "Paukböden", wo sich die Burschen in skurilen Degenduellen auf engste Distanz übten und manche sich dabei den begehrten "Schmiss" im Gesicht erwarben.

Mein Großvater und ich waren auf der gleichen Wellenlänge. Wir verstanden uns ohne viele Worte. Aber natürlich sprachen wir

auch über viele Dinge. Durch die Unterhaltungen mit ihm wurde mein politisches Interesse geweckt. Als

Gewerkschaftsmitglied symphatisierte mein Großvater mit der Politik der SPD. 1961 war deren "Godesberger

Programm" entstanden; Willy Brandt, der Regierende Bürgermeister Berlins, wurde

Kanzlerkandidat der SPD. Mein Vater dagegen hielt es eher mit der CSU und verteidigte deren Parteivorsitzenden Franz-Josef Strauß, der Anfang der 60er noch Verteidigungsminister und danach Finanzminister der Bundesrepublik war. Legendär waren die Kampfdebatten, die sich Strauß mit seinem Erzfeind, dem

stellvertrenden Parteivorsitzenden der SPD Herbert Wehner, im Bundestag lieferten. Strauß stand im Mittelpunkt mehrerer politischer Affären. So sorgte der Hobbypilot dafür, dass die Bundeswehr

das Kampfflugzeug "Starfighter" der US-Firma Lockheed beschaffte. Durch die für die deutsche Luftwaffe geforderte Auslegung als Mehrzweckmaschine erhielt der Starfighter unsichere

Flugeigenschaften: über 200 Flugzeuge stürzten ab und 116 Piloten starben! Obendrein soll Lockheed zur Förderung der Auftragsvergabe Millionen Schmiergelder bezahlt haben. Die bis heute gültige

Steuerbefreiung für den Flugzeug-Treibstoff Kerosin geht ebenfalls auf eine Strauß-Initiative zurück.

Ein weiterer Skandal: Strauß' öffentlich betriebene Auseinandersetzung mit dem Herausgeber des politischen Magazins "Der Spiegel", Rudolf Augstein. Strauß mißfiel der kritische Journalismus des Spiegel gegen ihn.

Also brachte er Augstein in den Verdacht der Spionage für Russland und freute sich darüber, dass die Spiegel-Redaktion von der Polizei durchsucht und Augstein in Untersuchungshaft genommen wurde.

Mein Großvater spielte Schach und war ein beliebter Spielpartner. Anfangs hatte er regelmäßig Schach-Besuch vom Physiker Ortenburger, der im Siemens-Forschungszentrum arbeitete, dem Schwiegersohn unserer Nachbarn Rohmer in Alt-Bruck. Zusätzlich spielte er auch mit Alois Schaffer.

Nachdem er Rentner geworden war, ging er öfter mal ins Sportheim des FSV-Bruck, wo es einen "Kartler-Stammtisch" gab. Dort traf er auch Otto Schwarz, den Vater meines Freunds Rainer.

Opa hätte mir gerne das Schachspiel beigebracht, aber ich hatte keine Geduld dafür. Stattdessen spielten wir dann "Dame", auch ein Strategiespiel, aber weniger anspruchsvoll als Schach.

Bis zu seinem Ruhestand fuhr Opa noch mit dem Fahrrad zu seiner Arbeitsstelle in Erlangen, der Maschinenfabrik Fritz Feder in der Nägelsbachstraße.

Die häufigen Besuche der Verwandten und Bekannten der Großeltern (vor allem Schaffer) an den Wochenenden sorgten für Unmut zwischen meiner Mutter und der Großmutter. Meine Mutter ärgerte sich darüber, dass es keine Ruhe mehr gab und dass die Besucher im Sommer den Garten okkupierten.

Diese Situation führte zu Streit und zur weiteren Verschlechterung der Ehe meiner Eltern. Mein Vater wollte es wahrscheinlich allen recht machen. Jedenfalls vertrat er die Interessen meiner Mutter offenbar nicht ausreichend gegenüber seinen Eltern. Darauf reagierte meine Mutter impulsiv-verärgert und verletzend, setzte ihn immer wieder unter Druck und war enttäuscht, dass er sie in der Auseinandersetzung mit den Schwiegereltern alleine ließ.

Bei meinem Vater dürfte daraufhin der ohnehin bereits problematische Alkoholkonsum weiter gestiegen sein. Dass er dadurch gewalttätig werden konnte, erfuhr ich selbst erstmals etwa im Alter von 13 oder 14.

Damals hatte ich ein Zelt im Garten aufgebaut und übernachtete darin mit einem Freund. Wir hatten uns Zigaretten besorgt und rauchten im Freien. Das bekam mein Vater mit, der nachts noch einen Rundgang durch den Garten machte. Ohne irgendein Wort - aber offensichtlich sehr, sehr wütend, stürzte er auf mich zu und verpasste mir eine derart wuchtige Ohrfeige, dass ich nach hinten zu Boden stürzte. Der Schlag renkte das Kiefergelenk auf dieser Seite wohl halb aus. Fast eine Woche lang hielt der starke Schmerz an, und dazu konnte ich nicht richtig kauen.

Wegen der häufigen Auseinandersetzungen der Eltern, denen ich mich ohnmächtig ausgeliefert fühlte, hatte sich bei mir anscheinend eine psychische Störung entwickelt. Ich weiß noch, dass ich mich zutiefst unglücklich und verzweifelt fühlte und den Kopf immer wieder gegen die Wand gestoßen habe.

Außerdem stellte ich fest, dass das Muttermal auf meiner Stirn größer und dunkler geworden war, das sich vor einigen Jahren gebildet hatte. Dadurch kam ich mir sehr häßlich vor, fühlte mich wie gebrandmarkt, war insgesamt sehr unzufrieden mit meinem Körper und meiner ganzen Erscheinung.

Dazu kam dann noch eine gedankenlose pädagogische Fehlleistung unseres Klassenlehrers in der Volksschule: Eines Tages sollte ich ihn auf den Dachboden der Schule begleiten, um von dort irgendwelche Dinge für den Unterricht mit herunterzuholen. Als er die Dachbodentüre aufgeschlossen hatte, sagte er zu mir: "Na, geh' schon mal vor, Dicker!" Mit dieser Anrede hat er mir mehr weh getan als mit seinen Stockschlägen auf den Hosenboden, die ich zusammen mit einigen anderen noch im Alter von 14 Jahren von ihm bekam. Wir haben uns übrigens dafür gerächt: Seine angerauchte Stumpenzigarre, die er vor dem Unterricht immer auf das Fensterbrett vor dem Klassenzimmer legte, wurde aus dem Fenster befördert. Und aus seinen Fahrradreifen die Luft ausgelassen.

Die Bezeichnung "Dicker" hatte bei mir zur Folge, dass ich "dünner" werden wollte und daraufhin kein Fleisch mehr gegessen habe. Während des Essens habe ich das Fleisch klein gekaut, aber nicht heruntergeschluckt, sondern in einer Backe gespeichert - und dann bin ich immer mal wieder aufs Klo gegangen und habe es dort ausgespuckt. Das Ergebnis: Gewicht 65 kg bei 1,83 m Größe.

In den Sommerferien 1963 fuhren mein Freund Rainer, mein Cousin Jürgen und ich mit den Fahrrädern auf die Luisenburg bei Wunsiedel im Fichtelgebirge. Das war immerhin eine Strecke von über 100 km mit etlichen Steigungen. Wir hatten ein Zelt dabei und wollten dort auf dem Campingplatz eine Woche bleiben. Wie wir diese Leistung innerhalb eines Tages schaffen konnten, ist mir heute unerklärlich. Für das Zelt gab es nur einen Platz auf einer Hangschräge. Schon nach einem Tag begann es zu regnen und es wurde merklich kälter. So hielten wir uns überwiegend in der Campingplatz-Gaststätte auf und vertrieben uns die Zeit mit Flippern und Kickern. Wir bekamen sogar Besuch: von der Anästhesieärztin Inge Ochs, der Tochter von Dr. Ochs, dessen Haushälterin ja Rainers Mutter war. In einer Nacht lief das Wasser mitten durchs Zelt, so dass alles durchnässt wurde und wir kaum schlafen konnten. Nach einem Kinobesuch in Marktredwitz fuhren wir am nächsten Tag mit dem Zug von dort auch wieder zurück nach Hause.

Mein neues zwanghaftes Körperideal als Dünner scheint mir auch sportliche Aktivitäten verordnet zu haben. Konkret war es das Boxtraining an einem Sandsack im Keller. Sonntagsvormittags ging ich außerdem alleine im Wald spazieren. Dabei wurde ich einmal von der Polizei verhaftet. Als ich über eine Wegkreuzung lief, sah ich in einem Seitenweg etliche Polizeifahrzeuge und Polizisten zu Fuß unterwegs. Kaum war ich ein Stück weiter gegangen, da tönte es schon: "Halt, Sie da, stehen bleiben!" Die ganze Meute kam schnellen Schrittes auf mich zu. "Was machen Sie hier?" wollten sie nun wissen. Nachdem ich meine Anwesenheit erklärt hatte, verlangten sie einen Ausweis - den ich aber nicht bei mir hatte. Also wurde ich vorläufig festgenommen, in ein Auto verfrachtet und zu meinen Eltern gefahren. Dort klärte sich die Sache schnell auf. Die Beamten hatten im Wald das Lager einer Diebesbande entdeckt - und als sie mich da in der Nähe vorbeilaufen sahen, wollten sie eben mal sehen, mit wem sie es da zu tun hatten...

Zu meinem Boxtraining haben mich zwei Profis dieses Sports gebracht, die damals sehr berühmt waren und deren Kämpfe auch im Fernsehen gezeigt wurden: der Deutsche Bubi Scholz und der Amerikaner Cassius Clay. Gustav Wilhelm Hermann Scholz, genannt Bubi, begann 1951 seine Karriere als Deutscher Meister im Weltergewicht und wurde 1964 Europameister im Halbschwergewicht gegen den Titelverteidiger Giulio Rinaldi. Danach beendete er sein Sportlaufbahn und betrieb in Berlin die Werbeagentur "Zühlke und Scholz". 1984 erschoss er im Rausch seine Frau.

Cassius Clay gewann 1960 bei den Olympischen Spielen in Rom die Goldmedaille im Halbschwergewicht. Clay liebte prahlerische Auftritte und betonte sein boxerisches Genie mit der Aussage "I am the greatest!" 1964 gewann er im Kampf gegen Sonny Liston den Weltmeisterschaftstitel. In diesem Jahr trat er auch zum Islam über und nannte sich Muhammad Ali. Am 25. Mai 1965 siegte Ali im Rückkampf gegen Liston durch k.o. in ersten Runde.

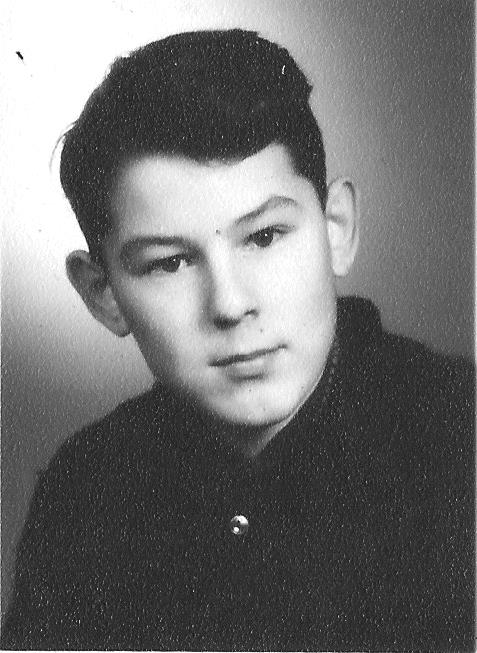

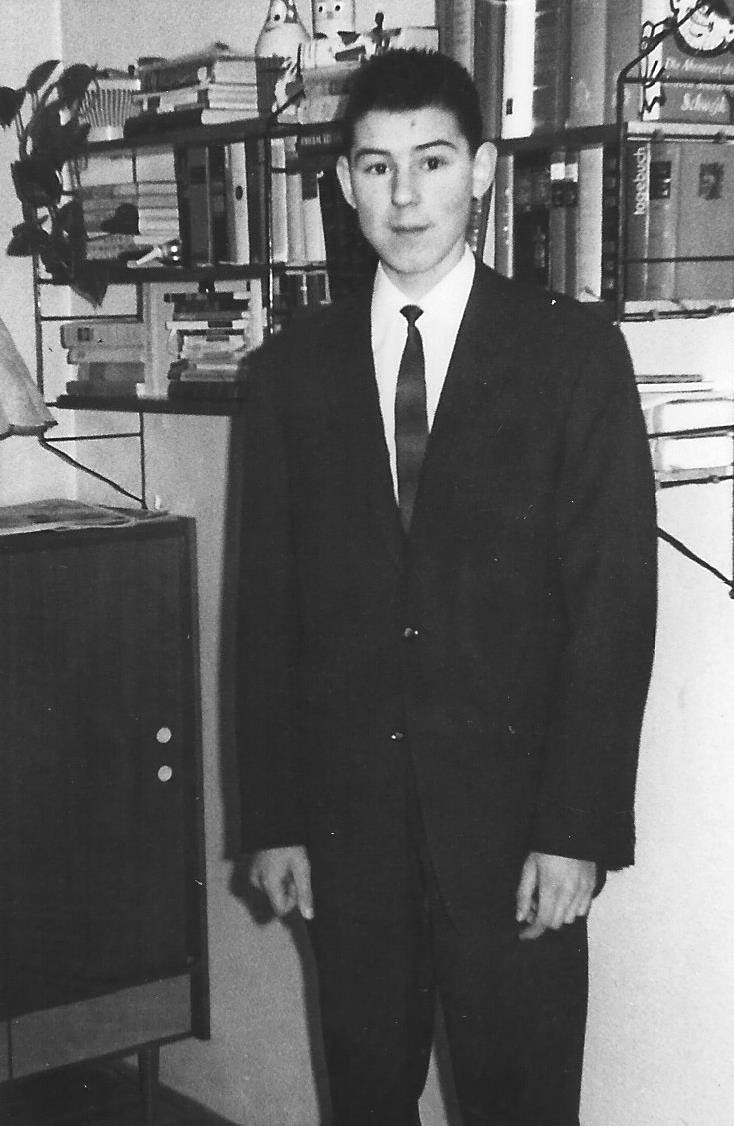

In der Schule hatte uns die Englischlehrerin Beitinger die Jugendzeitschrift "Junior World & Press" in englischer Sprache empfohlen. Wir nutzen dieses Lehrmedium auch im Unterricht und lernten z.B. etwas über Guy Fawkes, der im England des 17. Jahrhunderts das Parlament mit Schießpulver in die Luft gejagt hatte. In der Zeitschrift konnte man auch Brieffreundschaften mit Jugendlichen im englischsprachigen Raum vermittelt bekommen. Bei mir war es erst ein schwarzes Mädchen in Südafrika, mit dem ich korrespondiert habe, und dann ein Junge namens Tom Steiner (der Geburtsname meiner Großmutter) in den USA. Tom war Pfadfinder und spielte Trompete. Von den Jamborees, die er dort besuchte, schickt er mir immer die bunten, eindrucksvollen Stoffabzeichen. Pfadfinder hatten wir zwar auch - aber von solch schmuckvollen Aufnähern konnten unsere nur träumen... Davon konnte ich mich selbst überzeugen, als ich ab 1966 Kontakt zum konfessionslosen "Bund Deutscher Pfadfinder (BDP)" bekam.

Im Frühjahr 1964 begleitete ich meine Großeltern auf einer Bahnreise nach Pleystein östlich von Weiden in der Nähe der Tschechische Grenze, wo ein Bruder meiner Großmutter lebte. Erst ging es nach Nürnberg, nach dem Umsteigen auf einen Dampfzug fuhren wir das mir völlig unbekannte Pegnitztal hinauf und dann Richtung Osten. Irgendwo sind wir umgestiegen in einen sogenannten Schienenbus mit Dieselantrieb und auf einer Nebenstrecke weiter gefahren. An Einzeilheiten kann ich mich nicht mehr erinnern.

Ich weiß aber sehr gut, dass wir auf dem Hinweg das KZ Flossenbürg besucht haben!

Warum es zu diesem Abstecher kam, kann ich nur vermuten: Ich nehme an, dass vor allem mein Großvater sich selbst mit der Nazi-Vernichtungsmaschinerie konfrontieren wollte. Die KZ-Lager kamen durch die Auschwitz-Prozesse und die Presseberichte darüber erstmals in das Bewußtsein einer breiteren Öffentlichkeit. In der Schule blieb diese düstere Seite des Nationalsozialismus völlig unbehandelt. Und auch in der politischen Diskussion hat man sich mit der unsäglichen Schuld, die Hitler den Deutschen und manche Deutsche sich selbst aufgeladen hatten, nur sehr wenig beschäftigt.

Die geringe Entfernung zwischen Pleystein und Flossenbürg und meine Begleitung dürften wohl den Ausschlag gegeben haben. Einerseits konnten meine Großeltern fast 20 Jahre nach Hitlers Tod in einem seiner Vernichtungslager zumindest noch eine Ahnung von den dort verübten grausamen Taten bekommen.

Andererseits erfuhr auch ich nun unmittelbar, was man sich unter einem Konzentrationslager vorzustellen hatte. In Flossenbürg waren auch viele politische Gefangene eingekerkert. Zu den bekanntesten gehörten der evangelische Pastor und Vertreter der Bekennenden Kirche Dietrich Bonnhoeffer, der abgesetzte Abwehrchef der Wehrmacht Admiral Wilhelm Canaris, Österreichs Ex-Kanzler Kurt von Schuschnigg mit Frau, der spätere SPD-Vorsitzende Kurt Schumacher, Josef Müller (Spitzname "Ochsensepp"), 1945 erster Vorsitzender der CSU, Franz von Bayern, Oberhaupt des Hauses Wittelsbach. Bonnhoeffer und Canaris wurden noch im April 1945 kurz vor der Befreiung der Lagerinsassen durch die Amerikaner umgebracht. Flossenbürg nachgeordnet waren wiederum bis zu 100 kleinere Außenlager - das zweitgrößte in Hersbruck. Dort sollte ab 1944 ein unterirdisches Flugzeugmotorenwerk entstehen, wofür ausgezehrte, kaum verpflegte Häftlinge Stollen in den benachbarten Bergstock der Houbirg treiben mussten.

Flossenbürg hatte kaum jüdische Häftlinge, dafür sehr viele Kriegsgefangene: Polen, Russen, Ungarn und Franzosen, ja sogar einige britische Offiziere und französische Frauen, die als Agentinnen in Widerstandsnetzwerken gearbeitet hatten. Bezeichnend war, dass um die 1000 Kriminelle (Nazibezeichnung "Berufsverbrecher") die Lagerorganisation auf der Häftlingsebene dominierten.

Über den Zeitraum seines Bestehens gab es im Lager insgesamt rund 100.000 Gefangene, mindestens 30.000 starben, die meisten wohl durch Unterernährung, Erschöpfung und Krankheiten. Viele wurden verbrannt. Bis 1944 arbeiteten die Häftlinge unter schrecklichsten Bedingungen in drei Granit-Steinbrüchen. Im April 1945 befreiten die Amerikaner noch rund 14.500 Insassen.

Wenn ich mich recht erinnere, gab es damals nicht sehr viel zu sehen. Die Häftlingsbaracken waren abgerissen, einen Teil des Geländes hatte man bereits mit Einfamilienhäusern bebaut. Das große Kommandanturgebäude stand noch. In einer Ecke des Lagergeländes hatte man eine Kapelle als Gedenkstätte neu errichtet. Ich meine, dass wir uns in der ehemaligen Kommandatur eine Ausstellung von Dokumentarfotos mit Informationstexten angesehen haben. Alles war sehr bedrückend und nahm uns ziemlich mit. Wir sprachen kaum und sahen zu, dass wir aus der immer noch spürbaren Atmosphäre von Folter, Peinigung, Leid, Elend, Krankheit und Tod bald wieder entkamen. Auch danach gab es keine wirkliche "Nachbetrachtung" des Besuchs.

Gegenüber Flossenbürg wirkte der kleine Ort Pleystein erholsam und idyllisch. Für Geologen dürfte er auch schon damals ein Begriff gewesen sein, denn dort beginnt der sogenannte Pfahl, eine mächtige Quarzader im erdgeschichtlich sehr alten vulkanischen Grundgebirge aus Granit und Gneis, das sich durch den ganzen Bayerischen Wald zieht. Pleystein wird dominiert von einem erstaunlichen Rosenquarzhügel, auf dem erst eine Burg stand und später dann eine Wallfahrtskirche errichtet wurde. Am Ort entstand das erste SOS-Kinderdorf Deutschlands nach dem Krieg. In der ganzen Region um Pleystein war früher das Glasschleifergewerbe ein wichtiger Wirtschaftszweig gewesen.

Der Bruder meiner Großmutter wohnte in einem der ringförmig um den Kirchenhügel gebauten Häuser.

Wir unternahmen noch einen kurzen Spaziergang durch den Ort und machten uns dann auf die Rückfahrt.

Die Hungerkur hatte ich beendet, nachdem meine Eltern mir erlaubten, Pfeife zu rauchen. Mit einer ersten billigen Maiskolbenpfeife a la Huckleberry Finn und dem Virginia-Tabak von MacBaren war ich sehr zufrieden.

Mit diesen Utensilien im Gepäck ging es 1964 mit meinen Eltern und der Schwester in den Urlaub in das damals noch kaum bekannte Tiroler Gschnitztal. Die Reise hatte das Busunternehmen Neukam-Römming aus Nürnberg im Angebot.

Die Besonderheit des Gschnitztals war der über Geröll und Felsklötze fließende, sehr laut rauschende und gurgelnde Wildbach, an dessen Geräuschkulisse man sich erst gewöhnen musste. Außerdem gab es kein größeres Dorf mit einem Ortskern und Kirche, sondern lediglich eine Reihe von Weilern entlang des Bachs. Unsere Pension lag ziemlich nahe am Bach, so dass es einge Tage dauerte, bis wir uns nachts von dessen Rauschen mehr eingeschläfert als gestört fühlten. Die ganze Umgebung wirkte noch sehr ursprünglich, wildromantisch und wenig vom Tourismus verändert. Wie ich heute erfahren habe, sind seit dem 12. Jahrhundert bereits neun Urhöfe bekannt. Und diese Struktur war damals noch gut zu erkennen. Am Talende stand auf einer prominenten Stelle hoch oben die wundeschöne mit Holzschindeln gedeckte Sankt-Magdalenen-Kapelle. Wir machten damals einige Touren zu Berghütten in der Gegend, die gerade für meine fünfjährige Schwester doch sehr anstrengend waren. Weil mir als jungem Springinsfeld das Gehtempo bergauf etwas zu langsam vorkam, ging ich öfter schon ein Stück voraus, um dann wieder auf die Eltern und die Schwester zu warten. Dabei überholte ich gelegentlich auch andere Touristen auf den schmalen, felsigen Pfaden, indem ich einfach nebenan von einem Felsblock zum andern sprang. Das wiederum führte zu erstaunten und bewundernden Ausrufen der weniger trainierten Bergwanderer aus den nördlicheren Teilen Deutschlands: "Wie die Gemsen!". Von einer Hüttenwanderung existiert ein schönes Farbfoto, das mich mit meiner Schwester vor Bergkulisse und drei auf dem Boden liegenden Sturmgewehren plus Tornistern zeigt. Diese Hütte muss sich in der Nähe der Grenze zu Südtirol befunden haben, denn Gewehre und Ausrüstungen gehörten österreichischen Soldaten, die dort auf einem Patrouillengang Rast machten. In Erinnerung geblieben sind mir die Wanderungen zur Tribulaunhütte, die vor einem mächtigen Bergmassiv diesen Namens steht, und zur Bremer Hütte.

Ein anderer Gast aus Augsburg in unserer Pension fragte meinen Vater eines Tages, ob wir nicht zusammen den "Habicht" besteigen wollten. Der sei zwar 3.200 m hoch, die Gipfelroute wäre aber gar nicht so schwierig und in viereinhalb Stunden gut zu schaffen. Also stiefelten mein Vater und ich zusammen mit dem Augsburger in aller Frühe los. Unterwegs mussten wir ein ausgedehnteres Schneefeld durchqueren und

kamen unterhalb des Gipfels durch ein steiles Areal mit wild durcheinander liegenden großen Felsklötzen, wo durchaus etwas Kletterei verlangt wurde. In diesem Abschnitt habe ich meinen Vater ängstlich erlebt - und mehr noch beim Abstieg. Neben dem schönen Gipfelkreuz wünschten wir uns "Berg-Heil", ließen uns eine gute Brotzeit schmecken, und mein Vater machte Fotos. Der Abstieg war vor allem in dem steilen, felsigen Teil für unsere Verhältnisse anstrengend und gefährlich. Dshalb kamen wir aus dem Staunen nicht mehr heraus, als wir von einigen Engländern überholt wurden, die sich offenbar völlig angstfrei und trittsicher in großen Sprüngen über die Felsklötze nach unten bewegten. Bei ihnen hielt ich den Vergleich mit der Gemsen-Bewegungsart für absolut passend.

Zur Feier unserer Gipfelbesteigung und als Dank an meine Mutter und Schwester für das ganztägige Alleinesein fuhren wir mit dem Postbus nach Steinach am Brenner. Dort konnte man die gerade fertig gestellte "Europabrücke" von unten bestaunen. Die Brennerautobahn war aber noch lange nicht fertig.

In Steinach suchten wir uns ein gutes Lokal und jeder bestellte etwas Feines nach seinem Geschmack. Meine Wahl war ein Steak, weil ich das noch nie vorher gegessen hatte. Serviert wurde es mit einem Spiegelei obendrauf - und schon beim ersten Bissen stellte ich fest, dass es einfach himmlisch schmeckte!

Einmal besuchten wir ein Abendlokal, bei dem es auch eine Tanzflche gab. Dort machte ich meine erste Mädchenbekanntschaft. Sie gehörte zu einer Familie aus Wuppertal-Elberfeld und saß an einem der Nachbartische. Als Pop-Musik gespielt wurde, forderte ich sie zum Tanz auf. Wir verstanden uns auf Anhieb

und hatten richtig Spaß. Leider ist es bei diesem einmaligen Treffen geblieben, denn das Mädchen war wirklich hübsch. Ihren Namen habe ich mir allerdings nicht gemerkt.

Für uns alle war der Urlaub im Gschnitztal rundum ein erlholsames, harmonisches Gemeinschaftserlebnis in wunderbarer Berglandschaft. Heute wird Gschnitz wegen der vielen interessanten Gipfel auf dem Kamm zum benachbarten Stubaital (z.B. Zuckerhütl und Tribulaunspitze) als "Bergsteigerdorf" vermarktet wie vorher schon Hochgurgl im Ötztal.

In den Jahren 1964/65 fuhr ich zusammen mit meinen Klassenkameraden Hermann Baer und Herbert Wendt immer mit dem Fahrrad zum Unterricht zur Adalbert-Stifter-Schule in Sieglitzhof am östlichen Ortsrand von Erlangen. Der Weg führte uns am Waldrand und an der Grenze des US-Panzerschießplatzes entlang auf einer von den Panzern meist ziemlich malträtierten Pistenstraße, die bezeichnenderweise nach dem deutschen General Erwin Rommel benannt war. Rommel hatte von 1941 bis 1943 das Afrikakorps befehligt, war 1944 für die Verteidigung von Nordfrankreich gegen die Invasion der Alliierten verantwortlich und wurde wegen seines "Versagens" von Hitler zum Selbstmord gedrängt.

Der Straßenverlauf ähnelte einem schmalen Korridor zwischen dem Schießplatz und dem westlich anschließenden Außengelände der US-Kaserne "Ferris Barracks" hindurch in den Ortsteil Sieglitzhof. Entlang unseres Wegs kamen wir auch an einem US-Sportfeld sowie an der amerikanischen Schule und dem Kindergarten vorbei. Auf dem Nachhauseweg wechselten wir gelegentlich auch mal ein paar Worte in unserem noch nicht sehr sattelfesten Englisch mit einem bewaffneten Wachposten, der am Zaun entlang patrouillierte. Die Welt der Amerikaner und des Militärs war für uns zu diesem Zeitpunkt ohnehin sehr anziehend. Beim Vorbeifahren konnte man durch den Drahtzaun immer die in Reih und Glied aufgestellten Panzer und Lkw sehen.

Einmal jährlich im Sommer bot sich dann auch für uns die Gelegenheit, das Innenleben der Ferris Barracks kennenzulernen: da ludt die US Army die Erlanger Bevölkerung zu ihrem Sommerfest auf das Kasernengelände ein. Mich faszinierten dort neben den ausgestellten Panzern, Fahrzeugen und Waffen vor allem die für meine Nase völlig neuartigen exotischen Gerüche, die von den Grillständen ausgingen. Außerdem schmeckte mir das besonders cremige Eis der Amis. Am meisten aber bewunderten wir die lässige, großzüge Art der Soldaten und ihren lockeren Ungang mit uns. In Deutschland war damals eine derartig ungezwungene Atmosphäre bei den Streitkräften völlig undenkbar. Und ebenso war der unvergleichliche Fleischgeschmack des amerikanische Barbeque und Fast Food noch ganz unbekannt. Hamburger und Hotdogs fanden daher bei den deutschen Besuchern regen Absatz.

Bis zur Eröffnung der ersten US-Fast-Food-Lokale außerhalb der Kasernen sollte es noch einige Jahre dauern.

Nach dem Ende des Kalten Kriegs lösten die Amerikaner ihre Garnisonen in Deutschland auf. 1993 geschah das auch mit den Ferris Barracks und dem Schießplatz bei Tennenlohe.

Damit endete Erlangens Geschichte als Garnisons-Standort, die schon im 19. Jahrhundert mit der Jägerkaserne an zwei Standorten im östlichen Stadtgebiet begonnen hatte. Später war dann noch eine Artilleriekaserne dazu gekommen, der Vorgänger der Ferris Barracks nach dem Zweiten Weltkrieg.

Inspiriert durch die Musik der Beatles begann ich Anfang 1965 mit dem Gitarre-Unterricht beim Musiklehrer Sandner in

Erlangen. Das war ein schon älterer Mann, der ebenso wie meine männlichen Vorfahren aus dem Egerland gekommen war. Er ist allerdings nie auf diese Gemeinsamkeit eingegangen und hat sich rein an

sein Lehrpensum mit strengem Griffegreifen und Saitenzupfen gehalten. Als die Abschlußprüfungen näher rückten, fand ich es wichtiger, dafür zu lernen, statt zum Musikunterricht zu gehen, und habe

den Kurs nicht weiter geführt. Tatsächlich ausschlaggebend dürfte aber gewesen sein, dass der alte Sandner keine Popsong-Akkorde vermittelte, sondern Gitarre-Begleitung zu klassischem

Volksliedgut. Immerhin hatte ich es schon soweit gebracht, dass ich die Begleitung zum Lied "Drunten im Unterland" spielen und meine Mutter dazu singen konnte...

In der Zeit auf der Mittelschule machte ich Ferienarbeit beim erstem Supermarkt, der bei uns in der Nähe eröffnet hatte. Er gehörte zum Rewe-Franchisesystem. Supermärkte waren damals eine völlig neue, aus den USA übernommene Form des Lebensmittel-Einzelhandels. An die Einkaufswagen und die Selbstbedienung musste man sich erst gewöhnen. Dabei wurde man am Anfang des Supermarkt-Zeitalters noch in einigen Bereichen weiterhin bedient. Die Supermarkt-Premiere in den südlichen Erlanger Stadtteilen hatte es schon vorher in Eltersdorf an der Autobahn gegeben. Für zwei Wochen war ich neben dem Filialleiter das einzige männliche Verkaufspersonal bei Rewe. Jeden Morgen warf ich mich in den grauen Arbeitskittel und machte mich nützlich, wo es gerade etwas zu tun gab. Häufig am offenen Verkaufsstand für Obst und Gemüse, wo alles aus Kisten verkauft, abgewogen, dabei gleich der Preis ausgerechnet und von Hand auf die Papiertüten geschrieben werden musste. So weit ich mich erinnere, war auch eine Metzgerei-Ecke vorhanden, wo Wurst, Fleisch und offener Käse verkauft wurden. Offen angebotene Backwaren gab es damals noch nicht. Der Betrieb im Laden machte mir viel Spaß, weil es so vielseitig zuging: Zum Verkauf kamen z.B. noch die Tätigkeiten Waren annehmen, zwischenlagern und in die Verkaufsregale einordnen, Verpackung beiseite räumen, Getränkekisten und Leergut stapeln. Dem Filialleiter gefiel, dass ich auch ohne Aufforderung immer wieder selbständig durch den Laden ging, um nachzusehen, wo etwas fehlte oder Hilfe gebraucht wurde.

Abends hieß es dann aufräumen, sauber machen, Lager ordnen, Abfall und Müll in die richtigen Behälter packen. Kurz vor dem Ende meines Arbeitseinsatzes sagte mir der Filialleiter im Personalraum, dass er mich gerne als Lehrling hätte und zu seinem Stellvertreter ausbilden möchte.

Für mich war das aber schon nicht mehr möglich, weil ich bereits die Aufnahmeprüfung für eine Lehre zum Industriekaufmann bei den Siemens-Reiniger-Werken abgelegt hatte.

Das war eine ganztägige Prozedur gewesen, bei der man viele Aufgaben und Test erledigen musste. Zusatzlich hatte es sogar ein Gespräch mit einem Psychologen gegeben. Im ganzen Raum Nürnberg-Fürth-Erlangen, ja sogar deutschlandweit, waren Ausbildungsstellen bei Siemens wegen der hohen Ausbildungsqualität sehr begehrt. Denn von Anfang an stand fest, dass sich damit gute Karrierechancen auftaten. Sowohl im Ausbildungsunternehmen selbst als auch bei anderen Wirtschaftsbetrieben, wo man Siemens-Absolventen per se schon einen Anstellungsbonus einräumte.

Nach den Prüfungen zur Mittleren Reife hatte unser Klassenlehrer Erich Stark einen Tagesausflug per Bus in den Steigerwald und in seinen Heimatort Dachsbach organisiert. Starks größte Leidenschaft war das Reiten. Schon als junger Mann im Krieg diente er in einer berittenen Einheit. Der stämmige Blonde mit roten Backen unterrichtete uns in Deutsch und Geschichte - und wenn diese Fächer in der ersten Stunde dran waren, kam er meistens noch in Reithose und in Stiefeln, aus deren Sohlenprofil "bemistete" Strohhalme herausragten. Sein Pferd "Hanne" stand in einem Stall in Marloffstein, also ganz in der Nähe unserer Schule in Sieglitzhof. Einmal ordnete er für uns Jungens einen Arbeitseinsatz nach dem Unterricht an, bei dem wir auf einer großen gemähten Wiese das Heu für sein Pferd zusammenrechen und aufladen mussten. Bei dieser Arbeit bekam ich plötzlich juckende Augen und eine laufende Nase. Auf die Idee, dass das ein "Heuschnupfen" war, kam ich damals gar nicht. Dabei hatte ich schon als Kind nach dem Naschen von Omas wunderbar schmeckenden Erdbeeren ähnliche Symptome bekommen. Im Jugendlichenalter blieben mir weitere Heuschnupfenleiden erspart, aber den jungen Erwachsenen sollte die Allergie umso stärker treffen...

Bei uns Schülern bekam Stark einen Symphathiebonus, weil er seine Unterrichte häufig mit allerlei Erzählungen und Anekdoten anreicherte. Allerdings führte das dann auch dazu, dass der eigentliche Lernstoff erst zum Ende der Unterichtsstunde hin im Schnellverfahren vermittelt wurde. Bei mir hatte ein anderer Lehrer in den Fächern Mathematik und Physik auch ein etwas leichteres Verständnis und eine Verbesserung um eine Notenstufe bewirkt. Allerdings musste ich mich auch noch mit Chemie und Technischem Zeichnen

auseinandersetzen, weil ich in Absprache mit meinen Eltern den Technischen Zweig der Mittelschule gewählt hatte. Dazu kam als Wahlfach Stenografie. Da konnte ich mich erst mit der Eilschrift besser anfreunden, die im zweiten Jahr vermittelt wurde. Deutsch, Englisch, Geografie sowie Geschichte und Sozialkunde waren meine eigentlichen Stärken. Aus der Lehrerschaft hieß es damals schon, dass mein zukünftiger Berufsweg in Richtung Sprachen und Journalismus gehen sollte.

So ungewöhnlich es für junge Leute in der Spätpubertät von 15 und 16 Jahren klingen mag: der nach Konfessionszugehörigkeit getrennt erteilte Religionsunterricht war für die evangelischen Schüler und Schülerinnen unserer Klasse ein echtes Lieblingsfach. Und natürlich konnte das nur ein ganz außergewöhnlicher Lehrer erreichen. Dabei handelte es sich um den Gemeindepfarrer der Markuskirche in Sieglitzhof, einen kleinen unscheinbaren Mann, der erst in reiferem Alter als Spätberufener voller Weisheit und Lebenserfahrung zur Theologie gekommen war. Er forderte uns auf, ganz offen alles mit ihm zu besprechen, was uns bewegte. So ging es dann weniger um die Religiösität, sondern mehr um Themen wie Sexualität, Anti-Baby-Pille, Schwangerschaftsabbrüche, Humanismus und Solidarität, Weltpolitik und Kalter Krieg.

Im Sommer 1965 nach dem Schulende und vor dem Beginn meiner Lehrzeit stand eine zweiwöchige Reise mit dem Kreisjugendring nach Glasgow in Schottland auf dem Programm. 1964 war schon eine Jugendgruppe aus Glasgow in Erlangen zu Besuch gewesen. Da hatte ich die Jugendlichen bei einem Ausflug auf die Burg in Nürnberg begleitet und war an einigen Tanzabenden im Jugendzentrum Frankenhof anwesend, wo die Gruppe auch wohnte. Dabei ergab sich wie selbstverständlich eine Freundschaftsbeziehung zu einem der Mädchen. Sie hieß Linda, hatte schwarze Haare und war etwas dicklich, beim Tanzen spürte ich ihre Corsage...

1965 fuhren wir mit dem Bus über Brüssel nach Ostende, setzten dort mit der Fähre nach Dover über den Ärmelkanal und landeten für eine halben Tag in London. Anschließend ging es in einer Nachtfahrt weiter ans Ziel. Zu unserer Freude stellte der Fahrer im Autoradio nur Sender ein, die die bei uns beliebte Musik brachten: z.B. Los Bravos mit dem Song "Black is Black", "Wild Thing" von den Trogs oder das "Sloop John B." der Beach Boys. In Dover auf den imposanten weißen Klippen hielten wir zum English Breakfast mit starkem schwarzen Tee und Bacon and Eggs. Völlig neu und ungewohnt, aber irgendwie passend zum Ort und zum Inselstaat, in dem wir uns jetzt befanden.

Bei der Einfahrt in die Millionenstadt London erlebten wir unseren ersten Stau im Linksverkehr auf mehreren Fahrspuren. Weil es nur im Schritttempo vorwärts ging, konnte man sogar mal aussteigen und hinter einer großen Werbetafel zum Pinkeln verschwinden. Neben den roten Doppeldeckerbussen und den typischen schwarzen London-Taxis staunten wir über viele weitere, bei uns nie gesehenene exotische Automobile.

Dann ließ uns der Busfahrer mitten in London aussteigen. Wo das genau war, ist mir bis heute ein Rätsel geblieben. Jedenfalls war die Gegend bestückt mit prächtig-mächtigen Gebäuden und präsentierte uns viele Attribute britischer Eigenheit. Ein ständiger Passantenstrom schwemmte skurile und snobistische Figuren an uns vorüber: darunter Gentlemen mit Bowler Hats, Pfeife im Mund, hohem steifen Hemdkragen, Krawatte, zweireihigem Streifenanzug mit Blume im Knopfloch, Zeitung unterm Arm und Stockschirm.

Für mich bot sich die einmalige Chance zum Besuch eines Plattenladens, wo auch das aktuelle Beatles-Album "Help" angeboten wurde. Mein Kauf auf Englisch erleichterte einigen anderen aus unserer Gruppe gleich ihre Bestellung. Sie brauchten nur noch "the same" zu sagen.

Kurz nach der Überquerung der nur durch ein Schild kenntlich gemachten schottischen Grenze hielt unser Bus, weil sich an dieser Stelle eine Institution Schottlands befand, die damals schon alle Welt kannte: die Schmiede von Gretna Green. In diesem flachen Gebäude aus dem 18.Jahrhundert konnten sich minderjährige Paare (damals im Alter unter 21 Jahre) ohne großen Bürokratieaufwand trauen lassen. Zwei Jahre nach unserer kurzen Besichtigung taten das übrigens der Frankfurter Straßenkämpfer und spätere Außenminister Joschka Fischer und seine Partnerin.

In Glasgow logierten wir in einer neu gebauten verklinkerten Secondary School am Stadtrand neben einem Industriegebiet. Dort ragte auf einem der Gebäude ein großes Neon-Werbeschild mit dem Buchstabenlogo SKF in die Höhe, das in der Nacht zu unserem Schlaflager hereinleuchtete. Später reimte ich mir SKF als Abkürzung für "Schweinfurter Kugellager-Fabrik" zusammen und dass Franken sogar in Schottland präsent gewesen sei. Das stimmte allerdings nur in Bezug auf Schweinfurt. Bei der Firma handelte es sich aber um die schwedische "Svenska Kullager Fabriken" mit dem Deutschland-Hauptsitz in Schweinfurt.

Wir konnten die Duschen und die Sporthalle der Schule benutzen und bekamen aus der Schulküche neben dem Speisesaal auch warmes Essen. Allerdings war diese Kost für unseren Geschmack doch recht gewöhnungsbedürftig.

Viele Gerichte erschienen uns pampig, kamen verschleimt mit dicklich-weißen Soßen und schmeckten nach Minze, waren garniert mit mitgekochten Tomaten in halbflüssigem Zerfallszustand. Da waren wir froh, dass wir uns mit Gordon's Dry Gin eingedeckt hatten und zwischendurch mal einen Verdauungsschluck dieser englischen Spezialität nehmen konnten, in die man sich aber ebenfalls erst einschmecken musste.

Weil wir als Gäste der Stadt Glasgow galten, war unsere Gruppe zum offiziellen Empfang beim Bürgermeister in die City Hall eingeladen, wo wir mit warmen Worten begrüßt und mit gedruckten Stadtführern in Englisch beschenkt wurden. Unser Reiseleiter Detlef S. sprach unglücklicherweise nur so etwas wie deutsches Pidgin-Englisch, so dass seine Antwortrede zum Fiasko geraten wäre, wenn nicht sein Stellvertreter Jürgen bei diesem und bei späteren Anlässen immer wieder die Initiative ergriffen und quasi als "Übersetzer" aufgetreten wäre. Detlef und Jürgen dürften damals um die 30 Jahre alt gewesen sein. Jürgen hatte seine Freundin dabei. Bei uns handelte es sich überwiegend um Schüler aus Realschulen und Gymnasien. Ich bekam gerade mit den Mädchen und Jungen vom Gymnasium ein engeres, freundschaftliches Verhältnis. Einer von ihnen, Günther, sprühte nur so von intelligentem Humor und Kontaktfreude - auch gegenüber unseren schottischen Freunden, so dass er von den Glasgow-Mädchen spontan den Spitznamen "Gunther the Hunter" bekam.

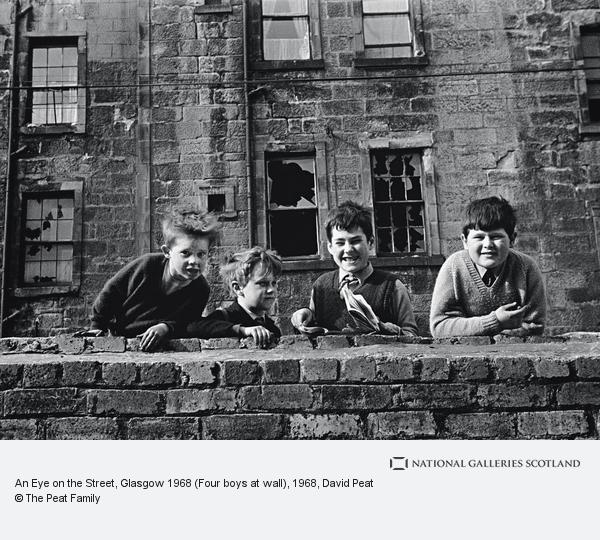

Der geschenkte Glasgow-Stadtführer gab mit seiner zweifarbigen Titelseite und den vielen Schwarzweiß-Fotos im Inneren ziemlich genau die Atmosphäre wider, die von den einheitlich grau-schwärzlichen Gebäuden der Stadt ausging. Und auch die Repräsentationsbauten waren davon nicht ausgenommen.

So hätte man schon in eine düster-depressive Stimmung verfallen können, wäre man nicht so jung, unbeschwert und unternehmungslustig gewesen - und hätte man den Attraktionen des anderen Geschlechts nicht ohnhin viel mehr Aufmerksamkeit geschenkt...

Die Stadt Glasgow befand sich in den 1960er Jahren erst am Anfang einer tiefgreifenden Umbruchphase vom verarmten, abgewirtschafteten einstigen Werft- und Industriezentrum aus viktorianischer Zeit hin zur Modernisierung und Zukunftsentwicklung. In einem besonders heruntergekommenen Viertel am Stadtrand, "The Gorbals", hatte man begonnen die alte Bausubstanz abzureißen und durch uniforme Hochhaus-Neubauten zu ersetzen. Wie auch bei uns in Deutschland schufen damals Stadtplaner und Architekten eine gut gemeinte, aber letztlich inhumane Vorstellung von Fortschritt in Form von Massenunterküften und Betonmonumenten.

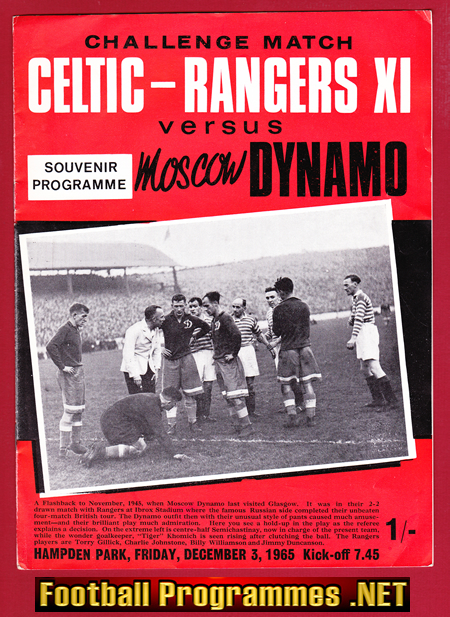

Das Programm für unseren zweiwöchigen Aufenthalt sah vor, dass wir einen Tag bei einer schottischen Gastfamilie verbringen sollten. Weil weniger Gastfamilien als jugendliche Gäste zur Verfügung standen, wurden mehrere Jugendliche einer Familie zugeteilt. Ein großer, leicht dicklicher Junge namens Jim brachte mich und zwei andere ausgerechnet in das bereits beschriebene Stadtviertel "The Gorbals", wo seine Familie in einer kleinen Hochhauswohnung untergekommen war. Dort wurde sofort deutlich, dass wir in der Enge und bei der Anwesenheit von Jims Geschwistern nicht lange bleiben wollten. Also nahm Jim uns mit auf eine Tour durch das Viertel, wobei wir einige Zeit in Cafes und Spelunken zubrachten. Unsere Unterhaltung drehte sich hauptsächlich um den Fußball und um die beiden berühmten Fußballclubs am Ort: Celtic Glasgow und Glasgow Rangers.

Bei engerem Kontakt mit der Bevölkerung zeigten sich auch die Schwierigkeiten mit dem Verstehen des schottischen Dialekts. Die Aussprache ist sehr hart, dazu kommen rollende Rs und langezogene Us wie etwa beim Ortsnamen Troon. Umgangssprachlich wurden Mädchen und Jungen häufiger als "Lassies" und "Laddies" bezeichnet - und weniger als Boys und Girls. Die in der Schule gelernte Aussprache des englischen Worts für Mann als "Män" konterkarrierten die Schotten durch ein langezogenes "Maan". Die Schotten erzählten uns auch gleich einen Witz dazu: Ein Mann kommt spät am Abend nach Hause zu seiner Frau und ist gerade dabei seine Jacke in den Schrank zu hängen, als seine Frau ihn rufen hört: "Maarry, there's a maan in the clotharrd!"

So wie wir 1964 die schottische Besuchergruppe in Erlangen betreut hatten, so kamen wir nun in den Genuß der großen Aufmerksamkeit und Zuwendung, die schottische Jugendliche für uns aufbrachten.

Sie begleiteten uns etwa bei Ausflügen in den Küstenort Troon, bei einer Schifffahrt über das Loch Lomond oder dem Besuchs-Höhepunkt in Schottlands Hauptstadt Edihnburgh. In Troon konnte man vom Strand aus in einiger Entfernung noch schwach eine Erhebung im Meer erkennen. Das war "Paddys Milestone", ein Felsen auf halber Strecke nach Irland. Und in Troon hatte ich mit vier anderen gleich ein richtiges Abenteuer zu bestehen. Dort gab es motorisierte Leihboote, mit denen man eine Ausfahrt auf die Irische See machen konnten. So waren einige Kleingruppen von uns per Boot auf dem Meer unterwegs, wo wir vom Wellengang ganz schon geschaukelt wurden und der Steuermann erst lernen musste, die Wellen frontal anzusteuern, damit das Boot nicht breitseits getroffen wurde und Kentergefahr bestand. Nun wäre es richtig sportlich weiter gegangen, wenn nicht plötzlich der in der Mitte des Boots unter einer Abdeckung versteckte Motor nach kurzem Stotterlauf ausgegangen wäre. Die Blech-Abdeckung hatten wir schnell herunterbekommen - die Ursache des Problems zu finden und den Motor neu zu starten war aber etwas anderes. Wir versuchten es mit dem Herausschrauben der Zündkerzen und dem Säubern der Kontakte. Alles umsonst. Ohne Motorkraft war das Boot nun ganz dem Wellengang ausgesetzt und schwankte bedrohlich...

In unserer höchsten Not kam wie von Engeln geleitet ein anderes Boot mit Angehörigen unserer Jugendgruppe in die Nähe - und von dort konnte man uns schließlich mit einer zugeworfenen Leine im Schlepptau zurück zum Hafen befördern.

Für uns war das gefährliche Ereignis dann schon wieder vergessen - obwohl es auch sehr tragisch hätte ausgehen können...

An einem der gemeinsamen Tanzabende mit schottischen Jugendlichen, die in einer Art Diskothek in der Schule stattfanden, lernte ich Dorothy kennen. Sie hatte kurz geschnittenes rotes Haar und kecke Sommersprossen. Und schon deswegen war ich auf Anhieb in sie verschossen. Dorothy erzählte, dass sie in einem der Vororte von Glasgow lebte und dass ihr Vater als Fluglotse arbeitete.

Bei unserer Fahrt in die Highlands zum Loch Lomond und der Schiffahrt auf dem Loch war sie meiner Erinnerung nach nicht dabei. Während dieser Fahrt hätte ich gern Kaugummi gehabt und fragte den Kapitän des Bootes, ob es Kaugummi zu kaufen gäbe. Seine Antwort lautete "I am sorry, there's no chewing gum on the boat, Sir!" Erst viel später habe ich mich gefragt, warum ich damals wohl mit der Anrede "Sir" bedacht worden war? Und als Erklärung fielen mir zwei Gründe ein: Zum einen trug ich meinen zweireihigen dunkelblauen Blazer mit Goldknöpfen und einem Phantasiewappen, das man wohl für ein echtes Clubabzeichen halten konnte - zum anderen könnte es auch an dem von Frau Beitinger gelehrten Queens-English gelegen haben. Jedenfalls deuteteten solche Merkmale in Großbritannien auf einen Angehörigen der Upper Class hin und führten deshalb zu einer respektvollen, standesgemäßen Anrede.

Auf dem Lomond erfuhren wir zum ersten Mal auch von einem der Lieblingslieder der Schotten: dem "Bonnie Banks of Loch Lomond". Ich war von Rhythmus, Melodie und Text sofort ganz begeistert - und sang immer kräftig mit, wenn wir es wieder einmal anstimmten. Daneben lernten wir die Nationalhymne "Scotland the Brave" kennen - und natürlich durften die Nationaldichter Robert Burns und Walter Scott nicht fehlen.

Von Burns stammt das Lied "Auld Lang Syne", das bei uns unter dem Titel "Nehmt Abschied, Brüder..." bekannt ist. Und Walter Scott hat z.B. den historischen Roman um den Ritter Ivanhoe geschrieben.

Dorothy und ich trafen uns mehrmals in den zwei Wochen - und bei diesen Gelegenheiten sprach alles dafür, dass sie Gefallen an mir gefunden hatte. Ihre Zuneigung erlebte ich vor allem bei den langsamen Stehblues-Tänzen. Durch den engen Körperkontakt erwachte allerdings auch meine Sexualität mit der unvermeidbaren Erektion. Anfangs war mir diese Regung noch peinlich, aber schon bald merkte ich, dass Dorothy das spürbare steife Glied keineswegs störte. Weil mir noch jegliche Erfahrung fehlte, traute ich mich auch nicht, von mir aus weiter zu gehen und sie etwa zu küssen. Alles war noch zu neu und verwirrend - ein einziger Gefühlsstrudel...

Zum Abschluß unseres Aufenthalts ging es mit dem Bus in das romantische Edinburgh auf die schottische Ostseite der britischen Insel. Nach einer Besichtigungstour nahm mich Dorothy mit in einen kleines Ladengeschäft unterhalb der Burg, wo die Bekleidung verkauft wurde, die man bei uns als schottische Nationaltracht ansieht und die eng verbunden ist mit Dudelsackmusik, Schwertertanz und dem weltweit berühmten Gerstenbrand Whisky. Dort gab es also die typischen Schottenröcke "Kilts", die Umhänge-Bauchtaschen "Sporrans" und auch diverse Kopfbedeckungen wie etwa die schiffchenartigen "Glengarries" oder die "Balmoral Bonnets" im Stil der Baskenmützen. Zu meiner großen Freude wurde ich mit einer gestrickten Version des Balmoral Bonnet in schönen Farben beschenkt! Bei uns war eine derartig stilvolle Mütze damals völlig unbekannt und auch nirgendwo zu kaufen.

Im Sommer 1965 konnte ich nicht ahnen, dass ich in den 1990er Jahren zum Kenner des erst im 19. Jahrhundert erfundenen Highland Dress Code und seiner bunten Vielfalt von Tartans (Karo-Farbmustern) zur Kennzeichnung diverser Sippen (Clans) mit der Namensvorsilbe "Mac" werden würde. Später kam es sogar zur Mitarbeit bei der Ausgestaltung des 20-jährigen Städtepartnerschaftsjubiläums Nürnberg-Glasgow, wo ich unter anderem den Auftritt einer großen Dudelsack-Band organisierte.

Wahrscheinlich wäre noch mehr aus unserer zarten Romanze geworden, wenn ich noch länger hätte bleiben können. Aus dem Abschied ergab sich aber die Chance, unsere jungen Leben nicht gleich an eine andere Person zu binden, sondern weitere Erfahrungen zu sammeln. Bestimmt haben wir damals Adressen ausgetauscht. Dass sich dann kein regelmäßiger Briefwechsel oder gar eine Fernbeziehung entwickelt hat, spricht für sich. Mit 16 Jahren war ich selbst noch gar nicht reif für ein festes Liebesverhältnis.

Etliche Jahre später habe ich jedoch von einer dauerhaften fränkisch-schottischen Freundschaft erfahren, die tatsächlich auf die Begegnungen unserer Jugendgruppen zurückgegangen war.