Reisebericht 15. Oktober bis 3. November 2003:

"Tour der Überraschungen" in Libyens Wüstenwelten

Wir nähern uns dem Abenteuer in Budapest. Dort treffen sich die Teilnehmer unserer internationalen Expedition aus Ungarn, Polen, England und Deutschland. Denn in Ungarns Hauptstadt lebt Andras Zboray, der seit Jahren Entdeckungsreisen kleinerer Gruppen in die Sahara organisiert. Andras ist ein profunder Kenner der steinzeitlichen Felsbildkunst. Und er sucht unermüdlich nach weiteren verborgenen Werken, die Jäger, Hirten und Schamanen einer noch kaum erforschten Kultur einst hinterlassen haben. Diesmal soll die Tour in den Südosten Libyens mit seinen viel versprechenden Gebirgsmassiven und Zeugenbergen gehen. Doch die Route ist so gestaltet, dass auch andere Interessengebiete wie Geologie, Flora und Fauna, Kolonial- und Militärgeschichte mit bedient werden…

Unsere zehnköpfige Gruppe besteht nicht nur aus Angehörigen von vier Nationen, auch ihre demografische Zusammensetzung ist außergewöhnlich. Denn unter den vier weiblichen und sechs männlichen Teilnehmern haben wir je ein Altersextrem: Andras’ sechseinhalbjährige Tochter Dora bei den Mädels; den 80-jährigen Dr. Raymond Bird im Kreis der Knaben. Doch nach der Landung der Malev-Fokker in Tripolis nachts um 2:30h stehen alle Altersklassen ähnlich verschlafen in der lauen Herbstnacht am Flughafenvorplatz. Und da beginnt sie schon, die Tour der Überraschungen. Der Anschlussflug in die 700 km entfernte Oasenstadt Sebha war aus der Erfahrung mit libyschen Flugplänen zwar nur optional geplant. Weil er nun aber wirklich ausfällt, ist die Chance vorbei, schnell in Offroad-Fahrzeuge und auf Wüstenpisten weiter nach Südosten zu kommen. Immerhin steht ein Minibus mit Fahrer bereit. So könnte nun „Plan B“ in Kraft treten: die unvermeidliche Fahrt nach Sebha auf der Asphaltstrasse. Die netten Herren des Empfangskomitees von Arknou-Tours zücken auch sofort ihre Handys und setzten alle arabischsprachigen Hebel in Bewegung. Nach ewigem Hin- und Hertelefonieren wird aber deutlich, dass Nachtfahrten verboten sind und überhaupt noch ein Polizist als Begleitschutz mitgenommen werden muss. Diese Sicherheitsbestimmungen hat die Tourismusbehörde angeblich vor dem Hintergrund der Geiselnahmen in Algerien verfügt. Damit steht fest, dass auf „Plan C“ umgestellt werden muss: kurzer Schlaf, Frühstück und unvermeidliche Wartezeit im Ausländerhotel „Bab-al-Bahr“ (Hafentor). Schließlich kann es um 11:30h endlich losgehen. Fadel Mrjisi, unser Reiseleiter, hat herausgefunden, dass der mitzunehmende Schutzmann bei der Ausfahrt aus Tripolis zusteigen wird. So gesellt sich ein kleines, etwa 20-jähriges Bürschlein mit strenger Miene, Baseball-Cap und flottem Batik-Hemd als weiterer ständiger Begleiter zur Gruppe. Abd el Salaam sitzt auf dem Klappsitz zwischen Fahrer und Reiseleiter, springt bei jedem Kontrollposten aus dem Minibus und zeigt brav das Reisepapier der Gruppe, auf dem dann gelangweilt bis wichtig erscheinende Uniformträger Stempel, Haken und Signets anbringen. Denn Posten, Kontrollen und Aufenthalte sind das Gesetz der libyschen Asphaltstraßen. Allah sei Dank, erledigt sich die Problematik von selbst, je weiter man in den Süden kommt: Asphalt weicht offenen, oft kilometerbreiten Pisten durch Sand, Stein und vielfältiges Gelände. Zwangshaltestellen werden seltener, Kontrolleure freundlicher, weniger komplett uniformiert und manchmal sogar unverzichtbar aus Mangel an Anlaufstellen und Ratgebern.

Doch nach Sebha dauert die Fahrt schier endlos bis in die späte Nacht im röhrenden, von Vibrationen geschüttelten Gefährt, beengt und eingezwängt durch das aufgestapelte Expeditionsgepäck. Im Einheimischen-Hotel kommt es uns kaum noch komfortabel vor, dafür aber drückend heiß. Wir schlafen ein im Bewusstsein, dass schon am nächsten Abend der Wüstenboden unsere Schlummerunterlage sein wird. Das milde Licht des neuen Morgen lässt erkennen, dass wir uns in einer Oase und in einer völlig anderen Welt befinden: Hühner und Ziegen laufen über Hinterhöfe, weiß gekleidete Gestalten verneigen sich nach Osten. Auf der Straße vor dem Hotel begegnet man nicht nur dunkelhäutigen, zurückhaltenden Menschen in traditioneller arabischer Kleidung. Wir wundern uns über die vielen jungen Schwarzen in westlichem Lumpenzivil, die offensichtlich aus südlicheren afrikanischen Ländern stammen. Ihre Anwesendheit erklärt sich aus den liberalisierten Einreisebestimmungen des reichen Ölförderstaats Libyen für Angehörige ärmerer afrikanischer Länder. So kommen viele junge Männer nach Libyen; meist mit falschen Vorstellungen über Arbeits- und Verdienstmöglichkeiten. Als unsere Offroad-Fahrzeuge anrollen, sind die Jugendlichen mit ihren symbolisch zur Schau gestellten Werkzeugen am gegenüberliegenden Straßenrand kaum noch bei der Arbeitssuche. Viel interessanter ist es, genau zu beobachten, was da alles verladen wird: geheimnisvolle Alu-Container, Küchenkisten und Kartons mit Wasserflaschen, Gurken und Äpfel, Fototaschen, Gepäck und Zeltsäcke. Vier libysch-beduinische Fahrer bepacken drei ältere Station Cars und einen Pickup, der bei uns sofort ein „H“-Kennzeichen bekäme. Raymond, Elisabeth und ich sind Milat zugeteilt, dem ältesten Fahrer: dunkelhäutig, pockennarbig in luftiger, beige-baumwollener Kluft: auf dem Kopf eine Art flacher Turban (Kafiyah), am Körper ein langer Umhang (Jabillah), unter dem Hosen und Sandalen getragen werden. Auch Ibrahim, der noch dunkelhäutigere Cheffahrer, und der jüngere Hassan sind so gekleidet. Nur Jaff, der Pickup-Driver, offenbar jüngster und rangniedrigster des Fahrerteams, trägt Jeans und Hemd und wickelt sich lediglich die traditionelle Kafiyah um den Kopf.

Ibrahims Auto ist das einzige mit weniger als zehn Betriebsjahren. Es hat noch beinahe allen Lack. Der Pickup scheint trotz seines Alters noch nicht lange im Schmirgelwind der Wüste bewegt worden zu sein. Dafür haben die beiden anderen Fahrzeuge bloß noch die Grundierung und zeigen schon einzelne blanke Blechstellen. Hassans Wagen ist schön verdellt, korrodiert und geschweißt, hat wohl einen Überschlag hinter sich, bei dem die A-Säule abgeknickt wurde. Schnickschnack wie Frontbügel, Riffelbleche, Zusatztanks und Ansaugrüssel verachten die Söhne der Wüste. Aber stabile Dachgepäckträger sind ein Muss – Extra-Stauraum für Ersatzräder, Wagenheber, Werkzeugkästen, „unkaputtbare“ britische Benzinkanister aus dem Jahr 1944 (mit modernem Plastik-Gartenschlauch zum Nachtanken), für lebend oder tot mitgeführten Fleischproviant der Marke Hammel oder Ziege, für Feuerholz sowie Schlaf- und Gebetsteppiche. Genau so unverzichtbar ist ein Ausrüstungsgegenstand aus guter alter Beduinenzeit, der bevorzugt an den Abschleppösen befestigt wird: die Kamel-Fußfessel, mit der man ein Tier am Davonlaufen hindert. Selbst die „Ghirba“, der typische Karawanen-Wasserschlauch aus Ziegenhaut, hängt noch an unserem Fahrzeug. Erstaunlicherweise haben die Wagen bei einer Fahrtstrecke von annähernd 3000 Kilometern über raues Terrain keine einzige technische Panne; abgesehenen von fünf Reifendefekten an unserem Fahrzeug. Wie sich herausstellt, sind daran weniger die auf den Ersatzrädern montierten schon vorgeschädigten Gebrauchtreifen verantwortlich, als das seitlich nach außen verbogene Auspuffrohr unseres Toyotas. So erhitzt sich immer wieder die Innenflanke am Reifen hinten links, die vorhandenen Schwachstellen geben nach, und dem Pneu geht die Luft aus.

Klar, dass einige von uns lieber selbst gefahren wären. Schließlich ist die Wüste das Paradies jedes Offroad-Enthusiasten. Und nur als Steuermann erlebt man das Auto und die Anforderungen des Geländes mit allen Sinnen – genießt einzigartige Trial-Erlebnisse bei Dünendurchfahrten, über Wadi- und Steinstrecken; gerät in ein Hochgefühl, wenn die Wagenkavalkade mit 80 km/h breit gestaffelt über Serirebenen brettert… Aber die Reise war nun einmal anders organisiert. So fand auch ich mich in mein Schicksal als Passagier; nicht ohne Milat heftig zu beneiden, wenn er wieder einmal in kindlicher Freude die Untersetzungen des Landcruiser schaltete, tückischem „Fech-Fech“-Treibsand auswich, mit „Yallah-Yallah“-Kamelanfeuerungsrufen einen Dünenhang hinaufpflügte und in schrägem Winkel über den Kamm der Düne hinunterkarriolte.

Andras hat den schnellstmöglichsten Weg zur prähistorischen Felsbildkunst im Südosten geplant, aber auch an die Besichtigung von Sehenswürdigkeiten entlang der Strecke gedacht, damit die mehrtägige Fahrt nicht gar zu eintönig wird: „querfeldein“ auf gut 1000 km Wüstenpisten bis zum Zwischenziel Kufra. Über das Mehershema-Plateau zum ehemaligen italienischen Kolonial-Außenposten Wau el Kebir, weiter zum grandiosen Vulkankrater Wau en Namus (dem Mückenkrater), dann ostwärts zu den nächstmöglichen Tankstellen in Tazirbu und Zighen an der von Ayedabia im Norden kommenden Asphalt-Magistrale. Unterhalb von Zighen geht es auf der Straße weiter nach Al Jawf, dem Hauptort der Kufra-Oasengruppe. Hier müssen sowohl frische Wasser- und Lebensmittelvorräte gekauft als auch die Genehmigung der Polizei zur Fortsetzung der Tour ins Zielgebiet eingeholt werden. Gleich zu Beginn der nächsten Etappe wird dann eines meiner Haupt-Interessengebiete berührt: die Geschichte der britischen Spezialeinheit „Long Range Desert Group (LRDG)“, die von 1940 bis 1943 in Ägypten, Libyen und Tunesien operierte. Der kurze Abstecher in das Hügelland des Jebel Sherif führt zu den Überresten einer tragischen Kriegsepisode aus dem Januar 1941, als eine LRDG-Patrol unter Captain Patrick Clayton von einer Kampfgruppe der italienischen „Auto Compagnia Sahariana“ mit Flugzeugen und gepanzerten Fahrzeugen überraschend angegriffen wurde… Danach sind es nur noch wenige Hundert Kilometer in ein wahres Wunderland: zu uralten Zeugenbergen der Erdgeschichte; zum Bergstock Arkenu; in das Gebirgsmassiv Aweinat am Dreiländereck Libyen/Ägypten/Sudan; über die Grenze in den Sudan zur Spurensuche in den südlichen Tälern des Aweinat und im Jebel Kissu. In diesem Großraum warten nicht nur bereits bekannte Feldsbild-Plätze auf staunende Besucher, dort werden wir mit hoher Wahrscheinlichkeit weitere, bislang verborgene Kunstwerke aus der Steinzeit entdecken. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass nahe am Aweinat noch die Wracks zweier italienischer Savoia-Bomber herumliegen, die im November 1940 von einer LRDG-Einheit zerstört wurden.

Schon auf den Etappen von Timessa nach Kufra zeigt sich wieder: In Libyen muss man auf alles gefasst sein. Ab Timessa fährt der 66-jährige, beinahe blinde Abd el Kadr mit – als Führer für die Region von Kufra zum Aweinat. Dabei spielt es keine Rolle, dass wir mit GPS navigieren und Andras die Route und auch das Zielgebiet bereits kennt. Aus libyscher Sicht ist der Guide schon deshalb notwendig, weil die Fahrer noch nie im Südosten waren. Außerdem zeigt sich bald, dass sie wenig Erfahrung mit der Fahrtechnik in Sand- und Dünengebieten haben. Ibrahim & Co. scheinen vorher überwiegend die typischen Touristentouren im Norden und Westen Libyens gefahren zu sein, wo z.B. nur selten die Notwendigkeit besteht, den Reifendruck abzusenken. Da trifft es sich gut, dass unser Weg nicht durch eine der großen Sandseen führt, sondern lediglich einige Dünenpassagen zu bewältigen sind…

Allerdings übernimmt der sehbehinderte Abd el Kadr bereits vor Kufra die Wegweisung. Zunächst gibt er bekannt, dass Wau el Kebir vom libyschen Militär gerade mal wieder für Ausländer gesperrt wurde. Warum wir dann aber in weitem Bogenkurs um die Containersiedlung mit italienischer Vorgeschichte herumgeführt werden, ist uns schleierhaft. Den Campplatz im Nebenkrater von Wau en Namus erreichen wir jedenfalls erst in stockfinsterer Nacht nach einer 12-Stunden-Marathonfahrt bei heftigem Sandwind. Dort tauchen dann noch dubiose Zivilisten mit Kalashnikovs und wild bellenden, schakalähnlichen Hunden auf. Die Männer entpuppen sich als Polizeipatrouille, abkommandiert zum neu eingerichteten Touristen-Schutzposten am Natur-Denkmal Mückenkrater.

Als wir am nächsten Morgen nach kurzer Fahrt über schwarzpudrige Aschefelder zum Wau en Namus kommen, verfliegt auch der letzte Missmut. Urplötzlich ist der Kraterrand der riesigen, grauschwarzen Ausbruchsschüssel erreicht. Mit seinem sonnenbestrahlten, rötlich leuchtenden Lavahut verströmt der längst erloschene Vulkan majestätischen Zauber. Den Berg im Zentrum - die Caldera - umringen eine Weiherkette und üppige, unerwartete Palmenvegetation. Das Wasser einiger Teiche schimmert violett und türkisgrün. Nach der Erkundung des Kessels bei böigem Wind, Fliegengeschwirr und steigenden Temperaturen dauert der Aufstieg zum Kraterrand in der immer wieder nachrutschenden Vulkanasche rund 20 Minuten. Übrigens sehen wir selbst bei diesem sehr bekannten und häufiger angefahrenen Touristenziel weit und breit keine anderen Besucher. Deshalb erscheint es beinahe selbstverständlich, dass uns im weiteren Verlauf der Tour weder westliche Ausländer noch Reisegruppen begegnen.

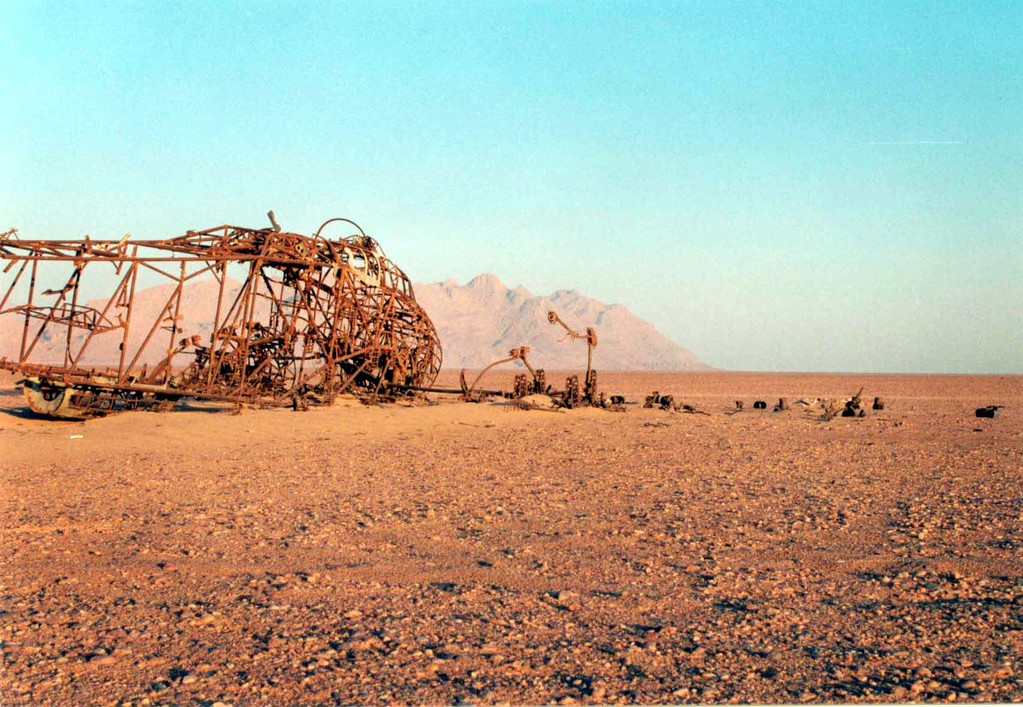

Aber die libyschen Überraschungen sind vielfältig: Ein so genannter Tamariskenwald kommt in Sicht. Was aussieht wie ausgedehnte Hügelgräber-Friedhöfe oder Ansammlungen überdimensionaler Komposthaufen, das waren einst Haine rosa-blühender Bäume und Sträucher. Vor wenigen tausend Jahren noch, als die Wüste wasser- und wildreiche Savanne war, blühte dort auch eine Steinzeit-Kultur. Wir finden einen Werkzeug-Bearbeitungsplatz und staunen darüber, dass die Tamarisken wohl noch lange nach dem Klimawandel überlebten. Dafür sprechen die hoch aufgeschichteten Hügel aus braunem Kompost abgestorbener Vegetation und beinahe frische Holzreste. Doch schon bald folgt eine weiteres unerwartetes Highlight: Da steht das Stahlrohr-Skelett eines Flugzeugs! Raymond, während des Zweiten Weltkriegs Offizier der Royal Air Force in Indien, klassifiziert mit Kennerblick: „Doppeldecker (die Tragflächen fehlen!), moderne Konstruktion mit Alu-Beplankung, wahrscheinlich aus den späten 1920er Jahren, 9-Zylinder-Sternmotor“. Das Flugzeug ist ein Dreisitzer mit ringförmigem Gestänge um die mittlere Luke, an dem wohl ein MG befestigt war. Es scheint eine harte Crashlandung hingelegt zu haben, denn die Fahrwerksachse ist links nach oben geknickt und der Motor liegt abgerissen rund 20 Meter hinter der Maschine; daneben breitgeschmolzene Aluminiumklumpen. Vielleicht geriet der Motor während des Flugs in Brand, wodurch der Pilot bei seiner Notlandung schlechte Sicht hatte und die Maschine nach links gekippt auf einem Rad aufsetzte. Welche Geschichte mag sich hinter diesem Wrack verbergen? Dass es eine italienische Militärmaschine aus der späteren Kolonialzeit war, ist eindeutig. Nur, was sucht dieser Aufklärungsflieger mit nicht sehr großer Reichweite so weit im Landesinneren? Hat seine Existenz mit dem Feldzug der Italiener gegen die nach Kufra geflüchteten Senussi in den Jahren 1930/31 zu tun? Erst nach unserer Rückkehr werden Andras und Kuno Gross herausfinden, dass das Wrack einst ein IMAM-Ro1-Doppeldecker war, eine Fokker C.V., die von 1927 bis 1935 in Italien in Lizenz gebaut wurde. Andras findet zudem Anhaltspunkte dafür, dass unser Fund mit der italienischen Kufra-Aufklärungsmission im Herbst 1930 zusammenhängen kann. Denn dabei gingen zwei Flugzeuge verloren.

Immer wieder treffen wir auf unerwartete Naturwunder in der Wüste: bei jedem Camp und Erkundungsgang. Da ist die Kalksteinformation am Rand einer Ebene, in der es von versteinerten Muscheln und Seeschnecken nur so wimmelt: vor Millionen Jahren wohl die Küstenzone eines Urmeers. Da sind die vielen Formen tierischen Lebens selbst an lebensfeindlich erscheinenden Orten: Raubvögel, Echsen, Mäuse, Schlangen, Heuschrecken, Grillen, Spinnen und Ameisen. Da stößt man urplötzlich auf Refugien der Vegetation mit gemüseartigen Bodenpflanzen, mit einer Art Trockenheide und vielgestaltigen Akazien. Da sind die netzförmig verlaufenden Täler im Arkenu, in denen eine größere Population von Waddan-Bergschafen mit ihren Exkrementen Fliegen, Insekten fressenden Vögeln und schließlich auch dem Wüstenfuchs Fenek Existenzgrundlagen verschafft. Geradezu überwältigend jedoch empfinden wir den Nachthimmel, in den wir jeden Abend am Lagerfeuer schauen: das breite Band der Milchstraße wie ein funkelndes Himmelsgewölbe von Horizont zu Horizont, nie gesehene Sternenbilder im Wendekreis des Krebses, aufleuchtende Sternschnuppen… In solchen Momenten fühlt man sich ganz klein und gleichzeitig sehr behütet, sehr sicher und eins mit Mutter Erde. Die schönsten Augenblicke des Tages erlebt man, wenn die Sonne auf- und untergeht. Gerade das weiche, pastellfarbene Morgenlicht verbreitet einen eigentümlich frischen, friedlichen Zauber. Am Abend scheint es, als ob der Tag noch einen besonders guten Eindruck hinterlassen will, indem er seine wärmsten, leuchtendsten Farben auf die Landschaft legt.

Die abenteuerlich-spannendste Überraschung der Wüste erleben wir eines Nachts, als das Camp in der Nähe eines zuvor passierten großen Zelts eingerichtet wird. Libyer und Westler sind gerade mit Kochen und Entspannen beschäftigt, das Campfeuer prasselt, arabischer Kaffee und Grüntee werden aufgebrüht, wie jeden Abend gibt eine Neonlampe zusätzliche Helligkeit – da hängt unvermittelt ein störendes Geräusch in der friedlichen Dunkelheit: das lauter werdende Brummen von Motoren. Über den Hügel vor dem Camp hinweg wird Scheinwerferlicht sichtbar. Erst lauschen alle angespannt, dann bricht Hektik aus: Die Neonlampe wird eiligst abgeklemmt, das Feuer mit Sand zugeschüttet, Männer springen auf Autodächer und spähen in die Nacht. Wir erhalten Zeichen, uns still zu verhalten. Was geht da vor? Allem Anschein nach fahren zwei größere LKW relativ nah bei unserem Camp. Die Libyer warten gespannt: Kommen die Scheinwerfer auf uns zu? Ungewissheit und Bedrohung liegen in der Luft. Da offensichtlich Gefahr besteht, ist jetzt unser Schutzmännchen gefordert. Abd el Salaam steht zwar auf einem Auto und hält Ausschau. Aber seine abgewetzte Pistole der Marke FN, Modell High Power, Kaliber 9mm, lässt er jetzt schön hinten im Hosenbund stecken – obwohl er zur Verwirrung des weiblichen Publikums doch sonst so oft damit herumfummelt…

Zum Glück wird die Wehrhaftigkeit unseres Jungpolizisten nicht geprüft. Die Lastwagen fahren vorbei und verschwinden in der Nacht. Dann besprechen wir mit Reiseleiter Fadel das Gefahrenpotenzial: Wer war da unterwegs in finsterer Nacht, völlig gegen die arabische Mentalität? Da die Libyer Polizei und Militär ausschließen, bleibt fast nur noch lichtscheues Gesindel wie Schmuggler und illegale Kamelhändler. Das Zelt, in dessen Nähe wir campieren, hat nichts damit zu tun. Es ist eine offizielle Relaisstation für Futter und Wasser auf dem großen Kameltrail aus dem Sudan nach Libyen. Wurden früher Kamelkarawanen zum Transport von Handelsgütern und bis ins 19. Jahrhundert auch von Sklaven zusammengestellt, so bestehen sie heute nur noch aus großen Schlachttierherden mit wenigen Treibern. Unserer Route hat mehrere Spurenteppiche dieses Kameltreibens mit hunderten Kadavern, Gerippen und Hinterlassenschaften ehemaliger Lagerplätze gekreuzt. Alles makabre Anzeichen großer Herden und gnadenloser Auslese. Auf der Ebene zwischen Ain Doua und Ain Zwaya am Aweinat treffen wir später tatsächlich noch eine in archaischem Trott dahinschreitende Kamelherde mit rund 200 Tieren. Dabei scheint es sich um einen genehmigten Trail aus Mellit im Sudan nach Kufra zu handeln. Von dort werden die Tiere auf LKW weiter zu den Schlachthöfen im Norden gebracht. Einer der jungen Treiber posiert mit seinem Reitkamel freundlich für unsere Kameras.

Das Erlebnis-Kaleidoskop der Kategorie „Erstens kommt es anders, und zweitens als man denkt“ erhält unterhalb von Kufra und am Polizeiposten Ain Doua neue Facetten. Mein militärhistorischer Forscherdrang zu den Fahrzeug-Überresten der LRDG im Jebel Sherif wird jäh gebremst, weil der Respekt der Fahrer vor dem Unbekannten und vor eingebildeten Gefahren nicht zu überwinden ist. Auch kommen wir weder in den Sudan noch überhaupt weiter als bis Ain Doua. Die Polizeioffiziere verweigern den Grenzübergang. Und die libysche Crew ist einige Tage nach Beginn des Ramadan bereits so fastengeschwächt, dass die für den Herbst außergewöhnlich hohen Tagestemperaturen von über 40 Grad, ihr Heimweh und die Sorge um unsere rechtzeitige Rückkehr nach Kufra selbst die weitere Felsbildsuche auf südlicherem libyschen Territorium verhindern. Dabei interessieren sich unsere Begleiter durchaus für die altsteinzeitlichen Felsbilder. Fotokünstler Fadel und gelegentlich auch Ibrahim machen sogar selbst Aufnahmen von den spektakulären Kunstwerken.

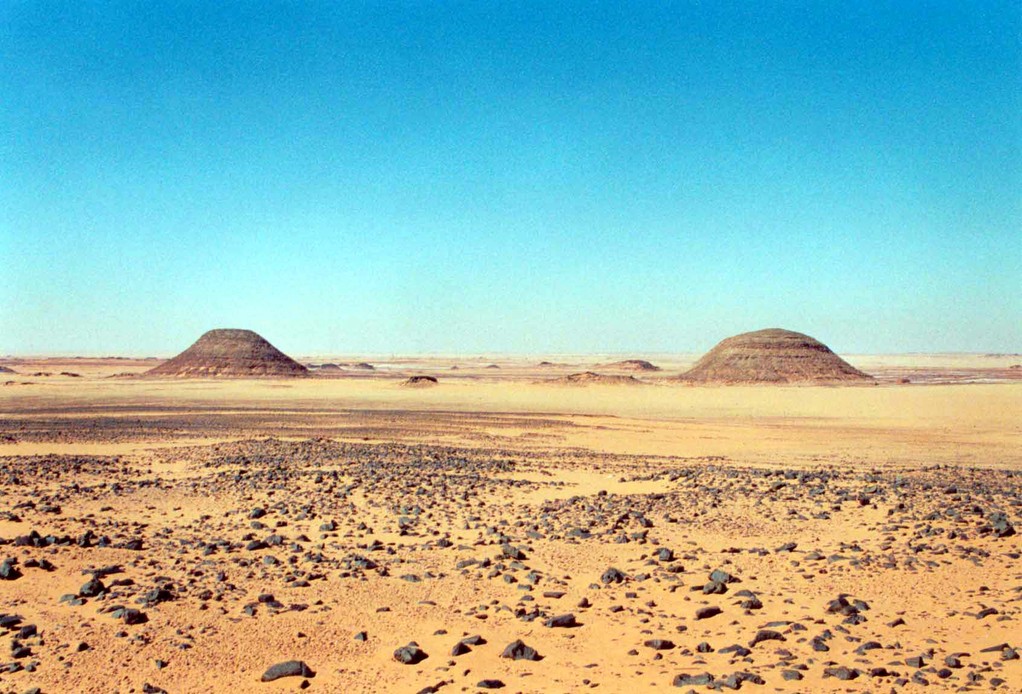

Andras ist einerseits enttäuscht über die verpassten Explorationsgelegenheiten, andererseits stehen nun zwei zusätzliche Tage für die weitere Suche im Aweinat und Arkenu zur Verfügung. Bis dahin konnte er bereits stolz sein auf die Dokumentation einiger neuer prähistorischer Funde. Aber durch die gründlichere Erkundung des Karkur Ibrahim im Aweinat werden allein 15 unbekannte Stellen entdeckt. Andras führt das Suchteam jeweils systematisch nach der wissenschaftlichen Informationslage, wobei er die Ergebnisse aller relevanten Forscher, Expeditonen und Quellen seit etwa 1930 mit berücksichtigt: Almásy/Rhotert, Le Quellec, Königliche Militärakademie Sandhurst, Heinrich-Barth-Institut und (ganz aktuell) Friedrich Berger. Berger hatte erst im letzten Jahr bei zwei Felsformationen außerhalb der riesenhaften Urzeit-Magmablasen Arkenu und Aweinat sensationelle Entdeckungen gemacht; darunter die einzige bislang bekannte Ritzzeichnung eines Elefanten in der Libyschen Wüste!

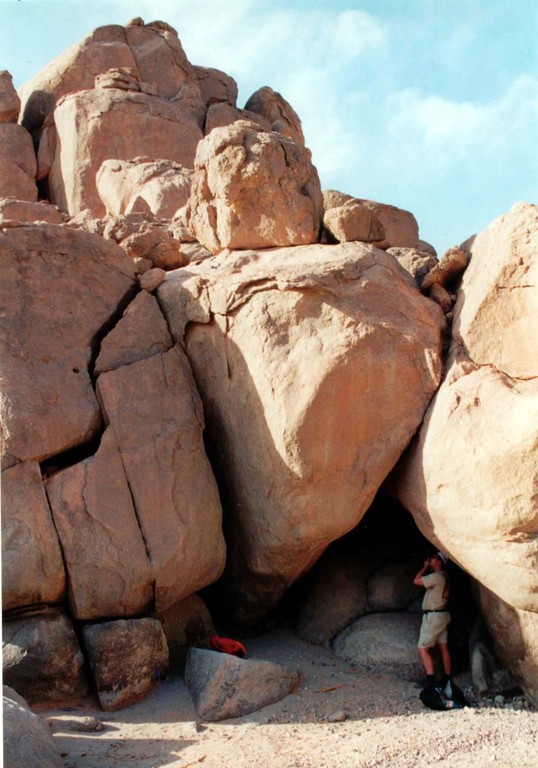

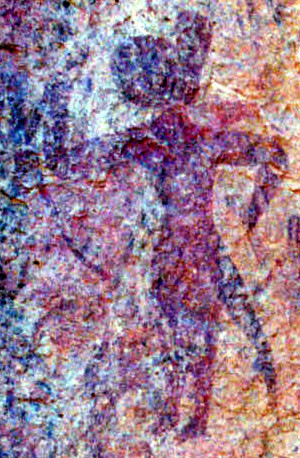

Doch auch die anderen Kunstwerke, die wir in Felsnischen, unter Überhängen, hoch auf zyklopenhaften Granitblöcken suchen und finden, wecken kaum weniger andächtiges Staunen. Kopflose Menschenwesen mit weiblichen Formen, die als die ältesten Darstellungen gelten; braunrote Figuren mit charakteristischen Rundköpfen und zu tanzenden Menschenketten vereinigt; Bilder von Hirten und Jägern; ganze Rinderherden in rotem, weißem, geschecktem und ockerfarbenem Fell; Gazellen, Steinböcke, Giraffen… Was das Alter und die Bedeutung der Bilder angeht, so gibt es immer noch Forschungsbedarf. Die frühesten Darstellungen könnten schon um 10 000 vor der Zeitrechnung entstanden sein; für die typischen Rinderbilder nimmt man den Zeitraum von 5 000 bis 2 500 vor Christus an. Inzwischen scheinen Ethnologen und Naturwissenschaftler Belege dafür gefunden zu haben, dass die Felsbildplätze kultische Bedeutung hatten. Uns fällt jedenfalls auf, dass an solchen Stellen häufig Keramikscherben liegen. Ob es sich dabei um Opfergeschirr handelt? Bei der Suche nach Steinzeitkunst stoßen wir vor allem im Arkenu immer wieder auf Spuren jüngerer Besiedlung, die wohl von dem inzwischen ausgestorbenen Volk der Tibbu stammen: Vorratskammern aus aufgeschichteten Steinen, Hüttenreste, primitive Fallen, Kamelknochen und schließlich sogar ein menschliches Skelett…

Als ob wir auf unserer Tour noch nicht genügend außergewöhnliche Überraschungen erlebt hätten, säumen im Süden noch etliche militärgeschichtliche Erinnerungsstücke unseren Weg. Da sind das ausgeschlachtete Wrack eines französischen Panhard-Radpanzers, ein Jeep-Chassis sowie weitere Radfahrzeuge, ein durchschossener Benzinkanister, Munitionskisten, die Reste eines Militärlagers – alles Hinterlassenschaften des Kriegs zwischen dem Sudan und dem Tschad in den 1970er Jahren. Da sind überall noch Spuren italienischer Camps aus der Zeit von 1931 bis 1941 mit verrosteten Konservendosen, Sandalenschnallen, geflochtenen Lederriemen und der Ruine des ehemaligen Postenhauses an der Quellhöhle von Ain Doua. In der Ebene auf der Höhe von Ain Zwaya finden wir tatsächlich noch die Rest der beiden italienischen Savoia-Bomber, die im November 1940 von einer Einheit der britischen Long Range Desert Group auf dem damaligen Feldflugplatz zerstört wurden.

Mit all diesen Spuren verbinden sich Geschichten und Schicksale innerhalb der großen Weltgeschichte und auf der Bühne Nordafrika. Einige sind bekannt; über andere kann man rätseln und recherchieren. So zum Beispiel über den umgestürzten Ford-Pickup, den ich bei einer Dünenüberquerung vom Arkenu zum Aweinat zufällig entdeckte. Auch er ist gründlich ausgeschlachtet: der Motor fehlt, die Achsen wurden herausgerissen. Doch der Rest hat immer noch genug Suggestivkraft, um uns zu beschäftigen: offen Fahrer-Kabine, Holzrahmen und Metall-Ladewanne mit Heckklappe deuten auf eine Bauzeit um das Jahr 1930. Damals gab es die ersten Wüsten-Forschungsreisen in der Region mit Automobilen, die der legendäre Graf Almaszy und seine britischen Freunde unternahmen. Zudem steckte hinter dem Fahrzeugwrack eine Ölfilterpatrone mit deutscher Aufschrift (!) im Sand...

Übrigens: Wir kamen mit einem überraschend stattfindenden, äußerst preiswerten Flug von Kufra zurück an die Küste nach Benghazi und von dort wieder per Flugzeug weiter nach Tripolis. Auf diese Weise erhielten wir noch einen wunderbaren Besichtigungstag in der antiken Weltstadt Leptis Magna und lernten erneut eine völlig andere Seite Libyens kennen…