Vom Kranken zum Bauhelfer, Kindermädchen und Kämpfer

Als ich in den 1950er Jahren aufwuchs gab es kaum verzärtelte und überbehütete Kinder. Man erwartetet von uns, bei jedem Wetter alleine zur Schule und wieder nach Hause zu kommen. Das galt auch, wenn die Schule nicht am Wohnort lag. Bei größeren Entfernungen musste man halt mit dem Fahrrad oder auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. In der Regel wurden die Kinder auch dann nicht von der Schule abgeholt, wenn die Mütter nicht berufstätig sein mussten und sich "nur" um den Haushalt kümmerten. Ebenso wie bei mir gab es eine automatische Erziehung zur Selbständigkeit dadurch, dass beide Elternteile auf der Arbeit waren und die Kinder die Nachmittage ohne Aufsicht frei gestalteten. Selbstverständlich mussten dabei die Hausaufgaben gemacht, Geschwister mit betreut oder andere Pflichten erledigt werden. Aber meistens war auch immer noch Zeit für Spiele und Unternehmungen jeder Art - sei es in der Gemeinschaft einer nachbarlichen Kinderschar oder auch nur mit einem Freund zusammen. Jedenfalls spielte sich das wahre Kinderleben meistens im Freien ab. Vom Frühjahr bis zum Herbst trugen wir unter der Woche kurze Hosen. Und im Hochsommer lief man nach der Schule sowieso nur barfuss herum. Da konnte man zum Beispiel nach einem Gewitter wunderbar den warmen Schlamm der Regenpfützen zwischen den Zehen spüren. Eigentlich alles Umstände, die Kinder abhärten und gesundheitlich stark machen...

Wie kam es dann aber, dass ich in den ersten Schuljahren im Vergleich zu meinen Klassenkameraden doch recht oft krank war? 1956 in der Zweiten Klasse fehlte ich an 11 Tagen. Während der Dritten Klasse gab es 14 Fehltage. Und alleine im zweiten Halbjahr der Vierten waren es 16 Tage. In der Fünften Klasse 1959/1960 insgesamt dann schon wieder 16 Tage.

Eine mögliche Erklärung für eine gewisse Erkrankungs-Anfälligkeit ergibt sich aus der anatomischen Anomalie meiner so genannten Trichterbrust, auf die mich im erst im reiferen Erwachsenenalter Krankengymnasten hingewiesen haben. Darunter versteht man ein tief nach innen gezogenes Brustbein, so dass in der Mitte des Brustkorbs vorne am Rippenansatz eine richtige Grube entsteht. Die Trichterbrust bildet sich bereits bei Kleinkindern und wird als eines der typischen Symptome für Rachitis beschrieben - eine Stoffwechsel- und Knochenerkrankung, die unter anderem durch einseitige Ernährung und Vitamin-D-Mangel entstehen kann. Offenbar war die Schinkenbrot-Mast meiner Großmutter in den ersten Lebensjahren doch nicht ganz ausreichend gewesen. Nun fiel mir auch wieder ein, dass ich ja täglich den scheußlichen Fisch-Lebertran einnehmen musste, der viel Vitamin D enthält. Für spätere Jahrgänge gab es dann schon das besser schmeckende Sanostol.

An die dramatischeren Erkrankungen in den ersten Schuljahren kann ich mich gut erinnern. Während des Zweiten Schuljahrs bekam ich eine richtige Grippe und lag lange im Bett. Dann hieß es: "Heute probieren wir mal, dass Du wieder in die Schule gehst". Nach dem Frühstück kämmte mir meine Mutter noch die Haare - und danach wollte ich los. Doch als ich da so stand, hörte ich auf einmal ein seltsames, immer lauter werdendes Rauschen in meinen Ohren - gleich darauf bekam ich ganz schwammige Beine - und dann wurde es blitzartig stockfinster vor meinen Augen... Als ich wieder zu mir kam, saß da unser Hausarzt neben mir auf dem Bett und schien sich darüber genauso zu freuen wie meine Mutter. Die Schule musste noch ein paar Tage warten. Und als ich wieder hinging, schämte ich mich wegen einer dicken verkrusteten Fieberblase an der Unterlippe.

In der Dritten Klasse fing ein ziemliches Martyrium an: Ich hatte häufig furchtbare Kopfschmerzen! Die waren so schlimm, dass ich kaum mehr richtig sehen konnte.

Nach einer längeren Schmerzenszeit und etlichen Arztbesuchen bekam ich eine Brille verpasst. Schon die Gewöhnung daran fiel sehr schwer. Obendrein wurde ich in der Schule wegen meiner exotischen Erscheinung mit dem klobigen, nicht sehr kindgemäßen Brillengestell im Gesicht immer wieder gehänselt. Was mich aber richtig unglücklich und verzweifelt machte: Trotz Brille waren die Kopfschmerzen keineswegs verschwunden! Die Erlösung begann mit einem Besuch beim HNO-Arzt, der vereiterte Rachenmandeln feststellte und diesen Entzündungsherd als Kopfschmerzen-Verursacher vermutete. Bis zur Operation, mit der die Mandeln entfernt wurden, war schließlich fast ein Jahr vergangen. Nach meiner Erinnerung musste ich damals mindestens eine Woche im Krankenhaus bleiben. Zum Trost und für die Wundheilung gab es jeden Tag eine große Portion Eis.

In der Fünften Klasse hatte es mich dann schon wieder erwischt. Dabei fing alles ganz harmlos an - mit einem Insektenstich im rechten Knie. Erst juckte die Stelle ganz fürchterlich; dann wurde das Knie heiß, feuerrot und schwoll an wie ein Luftballon. Das Gehen wurde mühsam, und das ganze Bein fühlte sich an, als ob es einen Zentner schwer wäre. Alle Kühlumschläge mit essigsauerer Tonerde halfen nichts. Also nichts wie zum Arzt! Der verpasste mir gleich ein paar Spritzen und verkündete seine Diagnose: Blutvergiftung! Das Bein musste weiter gekühlt und hoch gelegt werden. Ich durfte nicht in die Schule und auch zu Hause nicht herumlaufen.

Ab 1957 hatte mein Vater schon wieder wenig Freizeit. Das hing damit zusammen, dass er und mein Großvater Mitglieder in einer Selbsthilfe-Siedlergemeinschaft geworden waren, um zu einem gemeinsamen eigenen Häuschen zu kommen. Die Grundidee der Selbsthilfe-Siedler: Eigenheimbau durch wechselseitige Arbeitsleistungen der Mitglieder innerhalb der Solidargemeinschaft. Da waren dann abendliche Arbeitseinsätze für den Bau anderer Siedlerhäuser unter der Woche nach Feierabend und an Samstagen notwendig. Auf dieses Weise erarbeiteten sie sich ein stattliches Stundenkonto. Und diese erbrachten Arbeitsleistungen konnten sie dann später beim Bau des eigenen Hauses von anderen Mitgliedern einfordern.

In den Jahren 1957 und 1958 waren mein Vater und mein Großvater schwer im Einsatz, um ihre Hausbau-Dienste für andere zu leisten. Auf zwei Baustellen im Erlanger Stadtteil Büchenbach. An einigen Samstagnachmittagen fuhren meine Mutter und ich mit den Fahrrädern dorthin und brachten den beiden Männern Kaffee und Kuchen. So bekam ich auch mit, wie die Häuser entstanden und welche Arbeiten gemacht werden mussten. Die Selbsthilfe-Siedler waren bemüht, möglichst viele Baugewerke unter der Anleitung eines Vorarbeiters selbst auszuführen und so Kosten zu sparen. Der Mörtel wurde zum Beispiel komplett in Handarbeit aus Zement, gelöschtem Kalk, Sand und Wasser mit Hilfe kleiner Mischmaschinen hergestellt. Jede Mischerschüttung musste mit Muskelkraft in Schubkarren und Kübeln mühsam dorthin gebracht werden, wo die Mauerer gerade "frische Speis" brauchten. Betonteile wie Fenster- und Türstürze fertigten die Männer in Holz-Schalformen vor. Dabei legte man Armierungsstahl ein und füllte die Formen mit einem harten Zement-Kiesgemisch aus. Bei den Beton-Geschoßdecken übernahmen die Siedlerarbeiter die komplette Schalung und die Armierung. Zum Ausgießen kam dann ein Fertigbeton-Mischer-Lkw mit Schüttgestell oder mit Pumpe.

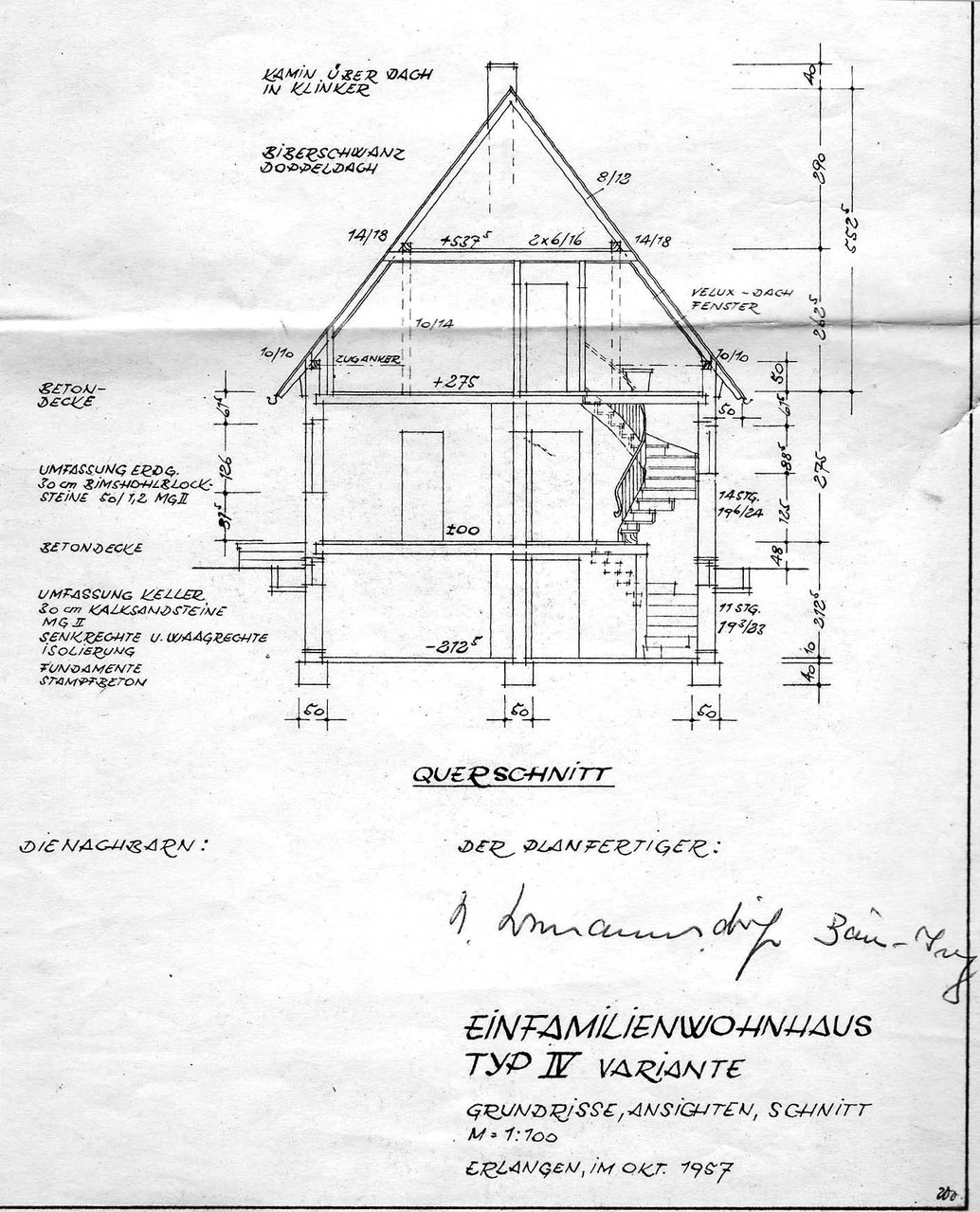

Im Frühsommer 1959 begannen die Bauarbeiten auf dem Siedlungsareal, auf dem auch unser Haus entstehen sollte. Vorher hatten sich die Häuslebauer in spe auf einen von zwei möglichen Haustypen festlegen müssen. Unserer war der kleinere mit rund 100 Quadratmetern Gesamt-Wohnfläche. Der zweite hatte wohl so 120 Quadratmeter mit zwei zusätzlichen Zimmern und Dacherker. Einer unserer Nachbarn, gebürtiger Deutsch-Ostafrikaner und vor dem Krieg noch Farmer in Kenia, hatte einen Sonderwunsch für die Gestaltung des Hauseingangs: Er wünschte sich ein vergittertes Fensterchen neben der Haustüre, um so gefahrloser mit Fremden verhandeln zu können...

Unsere Bauplätze lagen innerhalb der bisherigen Acker- und Brachlandflächen auf dem Gemeindegebiet von Erlangen-Bruck östlich der Bahnlinie Nürnberg-Bamberg, die im Süden von der Äußeren Tennenloher Straße, im Osten von den Ausläufern des Tennenloher Reichswalds mit dem Sumpfgebiet der "Brucker Lache" und im Norden von dem aus der Brucker Lache kommenden Bachgraben begrenzt wurden. Vorher gab es dort nur Ackerland und welliges, heideartiges Gelände, auf dem Ginster und Krüppelkiefern wuchsen. Zum höher gelegenen Waldrand hinauf erstreckten sich Wiesenhänge. Sandige Fuhrwege und Hochspannungs-Leitungsmasten durchzogen dieses alte Wirtschaftsland der ehemals eigenständigen Marktgemeinde Bruck und ihrer Bauern. Im Sommer erstreckte sich dort ein Meer wogender goldgelber Getreidefelder bis zu den Rändern der Stadt Erlangen.

So wie hier wurden überall an der Peripherie Neubaugebiete ausgewiesen, weil die Stadt modernen Wohnraum schaffen und gleichzeitig rund 30 000 Zuzüglern angenehme Lebensumstände bieten wollte, die nach dem Krieg nach Erlangen gekommen waren. Der Elektrokonzern Siemens hatte einige seiner Betriebssparten vom früheren Stammsitz in Berlin nach Erlangen verlegt und damit für den größten Bevölkerungszuwachs gesorgt.

Unser Haus sollte als eines von insgesamt 17 Häusern der Selbsthilfe-Siedlergemeinschaft entstehen. Und dabei war ich als zehn- und elfjähriger Bauhelfer schon öfter mit einbezogen. An etlichen Samstagen begleitete ich Vater und Großvater schon in aller Frühe auf die Baustelle. Vom Hochmauern des Kellergeschosses bis zum fertigen Rohbau gab es da in den Jahren 1959 und 1960 alle möglichen Hilfsarbeiten für mich zu tun. Zum Beispiel das Mörtelmischen mit der Maschine und dazwischen auch mal den Weitertransport mit der Schubkarre. Oder das Zufahren von Bausteinen. Die Kalksteine für das Kellergeschoß wogen einzeln zwar nicht so viel, wenn zwei Lagen davon in die Schubkarre geschlichtet waren, hatte ich aber schon zu tun, das Gesamtgewicht vorwärts zu bringen und die Karre nicht umkippen zu lassen. Bei den großen Hohlblocksteinen für die Obergeschosse passten ohnehin nur wenige in die Karre. Sie waren aber so porös und rau, dass man sich leicht die Haut an den Händen aufriss. Natürlich konnte ich nicht so viel aufladen wie die Erwachsenen; wollte aber auch nicht als Schwächling angesehen werden - und so wurden meine Ladungen halt doch ein rechte Plackerei für mich... Dazwischen konnte ich den Männern auch mal beim Mauern zusehen, durfte selbst den Mörtel mit der Kelle auftragen und verstreichen. Faszinierend fand ich die Handwerkstechniken wie die Richtschnur-Konstruktion, das Mauern im Verbund und das absolut lotrechte Hochziehen der Mauerecken mit Hilfe von Senkblei und Wasserwaage; wobei ja jeweils auch der Mauer-Anschluss durch Stein-Verbindungen "über Eck" hergestellt werden musste.

Wenn viele fremde Männer zum Arbeitseinsatz da waren, wurde ich vor der Brotzeitpause oder vor Mittag mit dem Fahrrad zum Laden der Familie Mußgiller in die Brucker Kanalsiedlung geschickt, um dort Essen und Getränke einzukaufen. Vorher lief ich mit Stift und Zettel von Mann zu Mann und notierte mir die Wünsche.

Eines Samstags kam ich um die Mittagszeit mit dem Fahrrad zurück von der Einkaufstour. Wurst, Gurken und Brötchen hingen in einem Einkaufsnetz am Fahrradlenker. Das letzte Wegstück zur Baustelle führte durch ein Heidegelände mit starken Unebenheiten, wo man auf einem Trampelpfad ständig bergauf und bergab durch Bodenwellen fuhr. Als ich auf eine diese Erhöhungen kam, muss ich wohl zu schnell gefahren sein und gleichzeitig den Lenker zu stark eingeschlagen haben, so dass das Einkaufsnetz in die Speichen des Vorderrads schlenkerte. Das urplötzlich blockierende Rad riss mir mit einem Ruck den Lenker aus den Händen und schlug ihn ganz nach links zurück, so dass sich der Handgriff in meinen Bauch bohrte. Die abrupte Richtungsänderung und die immer noch vorhandene Bewegungsenergie rissen mich gleichzeitig aus dem Sattel und sorgten für einen kompletten Körperüberschlag nach vorn. Innerhalb einer Sekunde lag ich mit einem höllisch schmerzenden Bauch zwischen Ginstersträuchern in der Bodensenke. Heulend vor Schmerz und Ärger über meine Unachtsamkeit rappelte ich mich hoch und zog das Netz mit seinen gequetschten Naturalien aus den Radspeichen. Zu meiner Erleichterung hatten nur die Brötchen etwas gelitten, schienen aber wie alles andere durchaus noch genießbar zu sein. Und Gott sei Dank hatte ich diesmal keine Getränkeflaschen mit im Netz gehabt. Als ich noch leicht schmerzgekrümmt das Fahrrad schiebend wieder zur Baustelle kam, wurde meine Entschuldigung verständnisvoll akzeptiert. Vater und Großvater zeigten sogar Mitgefühl und sahen sich den runden Lenker-Abdruck auf meinem Bauch an, der sich nach und nach gelb und blau verfärbte. Für mich war das so tröstlich, dass ich fast keine Schmerzen mehr empfand und auch dann auch nachmittags - wie ein richtiger Mann - ganz selbstverständlich noch weiter mitarbeitete...

Im Hochsommer 1959 halfen beim Bau der 17 Selbsthilfe-Siedlerhäuser auch etliche Männer des "Internationalen Bauorden". Dabei handelte es sich um eine Art von weltoffener Mönchsgemeinschaft, deren Mitglieder sich durch körperliche Arbeit in fremden Ländern aktiv für Völkerverständigung und Wiederaufbau nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs einsetzten. Dabei hausten die Männer wiederum in einem Relikt aus der Kriegszeit: einer ehemaligen Holzbaracke des Reichsarbeitsdienst an der Äußeren Tennenloher Straße, in der vorher noch Heimatvertriebene gelebt hatten.

An den Sonntagen luden die Selbsthilfe-Siedler reihum die ausländischen Bauarbeiter zu sich nach Hause ein. Wir hatten einen Ordensgast aus Belgien bei uns. Zum Mittagessen übertraf meine Mutter noch ihre ohnehin guten Kochkünste und zauberte ein dreigängiges Menü speziell zu seinen Ehren. Bei uns waren solch üppige Mahlzeiten sonst höchstens mal zu Ostern oder Weihnachten üblich. Aber nun gab es Wein, Suppe, Rindersteak mit Speckbohnen und Bratkartoffeln und Salat und zum Nachtisch noch eine Weinschaumcreme. Nach einem Nachmittagsspaziergang folgten schließlich noch Kaffee und Kuchen. Unser Gast sprach ganz gut Deutsch und schien seinen Aufenthalt sehr zu genießen.

Die Jahre 1959 und 1960 brachten unserer Familie in mancher Hinsicht zusätzliche Belastungen. Zehn Jahre nach meiner Geburt war meine Mutter im Frühjahr 1959 noch einmal schwanger geworden. Ausgerechnet in dieser Zeit war ihr Mann durch den Hausbau häufig abwesend und wollte zudem auch noch auf der Baustelle versorgt werden. Außerdem musste sie bis kurz vor der Geburt meiner Schwester im Dezember 1959 ganztags arbeiten gehen und sich um den Haushalt kümmern...

Wie gut also, dass es da den Klaus gab, der ja auch die eine oder andere Pflicht noch übernehmen konnte. So machte ich die Wohnung sauber und besorgte nach Einkaufszettel alles, was es in Bruck in unterschiedlichen Läden zu kaufen gab: in der Drogerie Hygiene- und Kosmetikartikel, beim Bäcker Brot; beim Metzger Wurst und Fleisch, im Tante-Emma-Laden Essiggurken, Tomaten, Salat, Zucker, Kakao, Backpulver und Putzmittel; im Milchladen Eier, Butter, Käse und Frischmilch.

Wenigstens hatte ich bei meinen Belastungen nun etwas weniger Noten- und Erfolgsdruck in der Schule. Vom einem Wechsel aufs Gymnasium war meinen Eltern ein Jahr vorher in der Vierten Klasse wegen meiner Schwäche im Fach Rechnen abgeraten worden. Wobei die Ursachen dafür sicher auch in meinen häufigen Erkrankungen und Lehrstoff-Versäumnissen lagen.

Nach der Geburt meiner Schwester Ingrid musste ich vorübergehend sogar mein Zimmer räumen und in der Wohnküche schlafen. Das Schlafzimmer meiner Eltern konnte nämlich nicht beheizt werden. Deswegen war es ausgeschlossen, das Neugeborene und Kleinkind in den kalten Wintermonaten dort unterzubringen.

In der ersten Zeit schlief meine Mutter mit Ingrid in meinem Zimmer. Einige Zeit später versuchten sie, wieder mehr Schlaf zu bekommen und kehrte ins Schlafzimmer zurück. Aber nun fing Klein-Ingrid an, jede Nacht ganz fürchterlich und jämmerlich zu schreien. Sie wurde herumgetragen und mit Fencheltee gegen vermutete Blähungen versorgt. Offenbar vertrug sie auch die Muttermilch nicht mehr. Wenn nachts wieder das Schreien begann, wechselten meine Mutter, mein Vater und ich uns gegenseitig darin ab, das Kind wieder zu beruhigen, mit einem Schnuller zu versorgen und das Kinderbett so lang sachte hin und her zu schieben, bis wieder Stille herrschte. Aber leider wiederholte sich diese Prozedur oft über mehrere Stunden, so dass keiner von uns richtig schlafen konnte.

Nach meinem Empfinden schien dieser Nachtdienst unendlich lang gedauert zu haben. Ich weiß nicht mehr, wie viel Zeit tatsächlich verging, bis Ingrid mit im Schlafzimmer der Eltern untergebracht werden konnte.

Auch wenn ich bis zum Umzug ins neue Haus im Dezember 1960 wieder in mein Zimmer durfte und besser Schlaf fand - durch das Kleinkind gab es immer wieder Extraaufgaben für mich. Sei es, in der Drogerie Baby-Milchpulver, Brei, Pflegecreme und Puder zu besorgen, den normalen Einkauf zu erledigen, mal schnell beim Baden der Schwester mit zu helfen oder die Kleine nachmittags im Kinderwagen auszufahren, damit meine Mutter Hausarbeiten machen, kochen oder waschen und bügeln konnte. Kleinkinder wurden damals noch mit Stoffwindeln gewickelt und die mussten immer wieder gewaschen werden.

Nachdem das Haus im Frühjahr 1960 im Rohbau fertig geworden war, fielen für mich weniger Baueinsätze an. Bei den nun notwendigen Ausbau- und Fachhandwerkerarbeiten gab es kaum Bedarf für die Mithilfe eines ungelernten, minderjährigen Helfers. An den Wochenenden kam ich aber trotzdem öfter zur Baustelle. Entweder brachte ich das Mittagessen für meinen Vater und Großvater hinaus. Oder ich begleitete nachmittags meine Mutter bei einem Ausflug mit dem Schwesterlein im Kinderwagen zum Haus, wobei wir Kaffee und Kuchen im Gepäcknetz dabei hatten.

Aus der Anfangsphase des Hausbaus sind mir zwei Ereignisse noch in sehr lebendiger Erinnerung. Damals waren gerade erst die Baugruben auf unserem Areal ausgehoben und daneben lag der zu Hügeln aufgeschüttete Erdaushub. Das übrige Gelände darum herum befand sich noch in völlig natürlichem Zustand. Nach Osten zu reichte der Blick frei den Wiesenhang hinauf zum Waldrand.

Sowohl der Reiz der Naturlandschaft als auch der Umstand, dass ich hier meine neue Heimat finden würde, trieben mich an einigen Sonntagen ganz alleine in aller Frühe hinaus zum Bauplatz. Dabei stieß ich beim Herumstöbern auf dem Erdaushub zwischen wucherndem Kraut auf einen Fasanenhahn mit wunderschön buntem Federkleid - und wenige Wochen später an der selben Stelle auf einen ausgewachsenen Feldhasen. Als die Tiere flüchteten, packte mich sofort der Jagdinstinkt und ich rannte ihnen nach. Anders als erwartet flog der Fasan nicht gleich stracks davon, und der Hase lief nicht wirklich um sein Leben. Stattdessen flohen sie nur in Etappen, um sich dann wieder ins Gras zu ducken. So kam ich ihnen nahe, scheuchte sie wieder auf und sah gleich darauf, dass sie nicht weit entfernt erneut "Pause" machten. Schon nach wenigen Hetzrunden folgte die größte Überraschung: die Tiere gaben auf - sie ergaben sich mir! Dabei leistete der Hase mit schlagenden und kratzenden Läufen noch Widerstand, als ich mich mit einem Hechtsprung auf ihn geworfen hatte. Weil ich so stolz auf meinen Jagderfolg mit bloßen Händen war, trug ich die Beute lebend nach Hause. Ich sah sie zwar als Sonntagsessen, vergaß aber völlig, dass die Tiere dann ja auch getötet werden mussten. Die Freude meiner Eltern über die Jagdbeute fiel zwiespältig aus.

Obwohl Fasan und Hase schließlich auf dem Teller landeten, wurde schon bei der Zubereitung klar, dass ich da einen ganz alten, sterbensmüden Mümmelmann und einen durch Jägerschrot schwer verletzten Fasanenopa angeschleppt hatte. Beim Essen wollte kein rechter Appetit aufkommen...

In der Schule hatten wir in der Fünften Klasse einen schwer kriegsbeschädigten Lehrer bekommen, dessen Gesicht sehr entstellt war. Wie es schien, kompensierte er seine körperlichen und seelischen Verletzungen und seine ganze aufgestaute Wut durch extreme Strenge und auch körperliche Strafen. Backpfeifen und Schläge mit einem Rohrstöckchen auf die ausgestreckten Handflächen kamen häufiger vor. Er schreckte sogar nicht davor zurück, Mädchen mit der Hand ins Gesicht zu schlagen. Mich zog er auch schon mal an einem Ohr über die Schulbank. Irgendwie gehörte ich mit zu seinen Lieblings-Prügelknaben. Mehr darüber im Kapitel "Die Kriegskrüppel".

Da passte es gut ins Bild, dass sogar auf dem Schulhof in den Pausen die Drangsaliererei weiter ging. Das übernahmen die Brüder F. Der kleine war ein Jahr, der größere drei Jahre älter als wir. Bei beiden handelte es sich um üble Rabauken, die ohne Vater aufgewachsen waren. Ihre Lieblingsbeschäftigung während der großen Pause war es, die kleineren und jüngeren Buben zu terrorisieren. Sie klauten gern mal das eine oder andere Pausenbrot, schubsten und stießen Kinder um oder nahmen uns die Mützen weg. Dabei umklammerte der Große das Opfer von hinten und der Kleine riss ihm die Mütze vom Kopf. Dann liefen sie weg und warfen sich gegenseitig die Mütze zu, wobei das Opfer ständig hinterherlaufen und lautstark die Rückgabe einfordern musste. Hin und wieder hörte das mal einer der Pausenaufsicht-Lehrer und schritt ein. Meistens aber herrschten die Despoten des Pausenhofs uneingeschränkt. Meine Mütze warfen sie einmal kurzerhand ins Nachbargrundstück, wo eine Baufirma ihren Lagerplatz hatte und ich sie dann umständlich wieder holen musste.

Meine Mütze spielte auch eine Rolle, als ich eines Tages von unserem Lehrer den Auftrag bekam, Lehrer A. in seinem Klassenzimmer im Ersten Stock Bescheid zu sagen, dass dessen Pausaufsicht von unserem Lehrer übernommen würde. Ich stapfte also die Treppe hinauf, suchte und fand das Klassenzimmer, klopfte an und öffnete die Tür. Drinnen lehnte A in seinem Stuhl hinter dem Lehrerpult - alle Schüler saßen auf ihren Plätzen. Offenbar hatte er da etwas mit seiner Klasse zu klären und nutzte dafür die Pausenzeit...

Kaum hatte ich die Tür geöffnet und wollte grad mein Sprüchlein loswerden, da rief er mir schon zu: "Geh wieder raus, mach die Türe zu und komm dann wieder rein!"

Ich fühlte mich wie vor den Kopf geschlagen und fand keine Erklärung für dieses Verhalten. Ganz verdattert folgte ich seinen Anweisungen: klopfte und öffnete die Tür. Er sah nur kurz zu mir her, drehte sich gleich wieder zur Klasse und wiederholte die Anweisung. Nun begriff ich gar nichts mehr, klopfte nur noch ganz zögerlich und trat völlig verunsichert wieder durch die Tür. Da winkte er mich zu seinem Pult, sah mich streng an und sagte laut: "Wenn man einen Raum betritt, nimmt man die Mütze ab! Also geh raus und mach es jetzt richtig!" Aus der Schülerschar hörte man unterdrücktes Kichern. Was blieb mir übrig, als sein Spielchen mitzumachen und nun korrekt mit der Mütze in der Hand endlich das zu sagen, was ich ihm ausrichten sollte. Nachdem er mich gnädig entlassen hatte, dachte ich so bei mir, dass der rothaarige A ja wohl auch ein ganz seltsamer Lehrer war und ich lieber nicht in seiner Klasse sein möchte. Er war auch Sportlehrer, galt als "der" Sportpädagoge an der Schule und stieg später sogar noch zum Schulsportpapst auf Kreisebene auf. Von seinen Schülern war zu hören, dass man gut im Fach "Leibesübungen" sein musste. Dann hatte man Vorteile bei ihm und konnte auch mal schlechte Noten in anderen Fächern ausgleichen.

Etwa ein Jahr nach dem Klau meiner Mütze während der Schulpause ist mir der junge F. unerwartet auf der Straße begegnet, als ich auf dem Weg zum Einkaufen mit der Milchkanne unterwegs war. Zum Milchholen gab es Alu-Kannen mit Deckel und Henkel, die im Milchladen mit einer Schöpfkelle gefüllt wurden. Mit Ausnahme von kleinen Milchtüten aus beschichteter Pappe speziell für den Verkauf in Schulen kannte man damals noch keine abgepackte, haltbare Milch.

Ich taperte also die Fürther Straße hinauf Richtung Milchladen, da bog der junge F. urplötzlich um die Hausecke der Metzgerei Kronester und kam mir entgegen. Obwohl er damals wahrscheinlich erst 12 Jahre alt war, sah er doch schon fast wie ein Erwachsener aus - genauer gesagt: wie ein erwachsenen Boxer. Er war mittelgroß und bullig und sein Gesicht zeigte die typischen Merkmale eines Faustkämpfers: breite Wangenknochen und eine platte Nase. Wie er da so mit finstere Miene auf mich zukam, kroch doch die Angst in mir hoch. Er stellte sich mir gleich in den Weg und höhnte " Na du Muttersöhnlein, musst wohl wieder mal den Milchholer machen?" Gleichzeitig gab er mir mit der Hand einen Stoß vor die Brust. Durch diesen Spruch und seinen Angriff hatte sich meine Angst in Sekundenbruchteilen in hellen Zorn verwandelt. Jetzt brach alle Wut aus mir heraus, die sich bislang gegen diesen Rabauken aufgestaut hatte - und entlud sich in einem Rundschlag mit der Milchkanne auf seinen Schädel. Ich sah, dass er taumelte - und haute ihm die Kanne noch mal auf den Kopf, so dass der Deckel davon flog. Im nächsten Moment ließ ich auch die Kanne fallen, stürzte mich auf ihn und riss ihn mit meinem Körpergewicht nach hinten zu Boden. Schon saß ich auf seinem Bauch und schlug ihn mehrmals mit der Faust ins Gesicht - als er plötzlich aufschrie und heulte. Er wehrte sich nicht - und heulte. Mit einem solchen Verhalten hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Wie konnte es sein, dass dieser Boxertyp so schnell aufgab? Immer noch voller Erstaunen stand ich auf und sah ihm zu, wie er sich schluchzend aufraffte und davon rannte...

Dann strömte eine Woge von Stolz und heller Freude durch meinen Körper: dem Kerl hatte ich es gezeigt! Mit Wut, Mut und einem entschlossenen wuchtigen Überraschungsangriff. Ich sammelte die leicht verbeulten Milchkannenteile wieder zusammen und machte mich auf in den Laden. Zu Hause erzählte ich die Geschichte und erntete Verständnis. Doch danach war mir noch über einen gewissen Zeitraum mulmig zumute, weil ja die Möglichkeit bestand, dass mein Kontrahent seinen großen Bruder um Hilfe bitten und sie mich gemeinsam fertig machen würden. Aber nichts dergleichen geschah. Bruder F. hatte die Schule schon verlassen und wohl besseres zu tun.